文系出身でもエンジニアになれる!文系・理系がエンジニアになるために無関係な理由

「文系出身でも、ITエンジニアになれますか?」

わたしが、就活に悩む学生からそう尋ねられたとしたら、「なれます!」と即答できます。

何故なら、わたしが実際にそうだからです。

数学的な才能はほぼ皆無にも関わらず、文系新卒でたまたまIT業界に入り、もう20年以上この業界一筋で仕事をしています。そして、わたしに限らず、そういう人はIT業界には、実はたくさんいるのです。

ここでは、文系出身でもITエンジニアになれるだろうか?と悩むみなさんに、IT業界って理系の人たちだけの世界じゃないよ、ということをご理解いただくための、ちょっとした業界の暴露話をしようと思います。

目次

1.ITエンジニアは能力がすべて。文系・理系は関係ありません

意外かもしれませんが、IT業界で20年以上仕事をしていて、自分が文系出身か理系出身か、仕事中に話題になったことは一度もありません。また、わたし自身も、一緒に働く人たちが文系出身か、理系出身か、気にしたことがありません。

何故だと思いますか?

IT業界では、文系理系の出自なんかはどうでもよく、仕事ができるかできないかがすべてだからです。

仕事ができるのであれば、高校しか出ていなくても全く問題ありませんし、逆を返せば、理系の大学院出身だとしても、仕事ができなければITエンジニアとしてはやっていけません。

2.「ITエンジニアは理系の仕事」と思われているのは何故か?

そもそも、「ITエンジニアは理系の仕事」と思われている原因は、どこにあるのでしょうか?

ここでは、ことばのイメージ的な観点と歴史的な観点の両方から、その原因を探っていきます。

2-1. ことばのイメージから見るITエンジニアとは

ITエンジニアが「理系の仕事」というイメージを持たれている最大の原因は、「エンジニア」ということばの持つイメージです。

「エンジニア」というと、どんな仕事が思い浮かびますか?

ハードウェアを設計したり、組み立てたり、修理したりする仕事が思い浮かぶのではないでしょうか?確かに、ITエンジニアの中にも「組み込み系」という多少ハードウェア寄りの仕事もあります。しかし、ITエンジニアの多くは、サーバーやパソコン(以下「PC」と記載)の中で動くシステムやソフトウェアを設計、構築し、お客様にそれらを使ったサービスを提供することが仕事です。ITエンジニアは、実は「サービス業」と言っても過言ではないのです。

そして、「エンジニア」という名前が付いているから「理系の仕事」と、単純なことばのイメージに囚われてしまうほど、ITエンジニアの仕事の中味は、世間に知られていないものなのです。

2-2. 歴史から見るITエンジニアとは

更に、歴史的な観点から原因を探ってみると、日本の一般家庭においてPCが普及してから、せいぜい20年程度の歴史の浅さである、ということが言えるのではないでしょうか。

日本で初めてコンピューターの前身と言える「機械式卓上計算機」が製作されたのは、1902年のことです。(情報処理学会「コンピューター博物館」より)それを自作した矢頭良一氏は、もちろん理系の才能があった方でしょう。

そこから、日本の一般家庭において、PC保有率が50%を越えた2000年(総務省「通信利用動向調査(世帯編)」より)までの100年近くの間、コンピューターは、「理系の人たちが勉強や仕事に使う何だか難しい機械」というイメージだったはずです。

ちなみに、同じ調査において2017年の一般家庭のPC保有率は72.5%、モバイル端末(携帯電話、スマホ、PHS等)に至っては94.8%という結果になっています。

そして、ITエンジニアの認知についても同様で、「コンピューターという(当時)一般家庭ではあまり見かけることのない難しい機械を使って、何だかよくわからない仕事をしている人たち」という、昔からのイメージが定着したまま、現在も根深く生き残っていると考えられるのではないでしょうか。

3.ITエンジニアの仕事内容とは?

それでは、世間的にはまだまだ認知度の低い「ITエンジニア」の仕事内容について、「開発系」、「インフラ系」、「それ以外」の3つに分けてご紹介したいと思います。

3-1. 開発系ITエンジニアの仕事

開発系ITエンジニアの仕事内容が、世間一般がイメージする「ITエンジニア」に近いのかもしれません。

ITエンジニアと混同して捉えられることが多い「プログラマー」もここに含まれます。しかし、開発系ITエンジニアが日々PCに向かってプログラムだけを作っているのかというと、決してそうではありません。

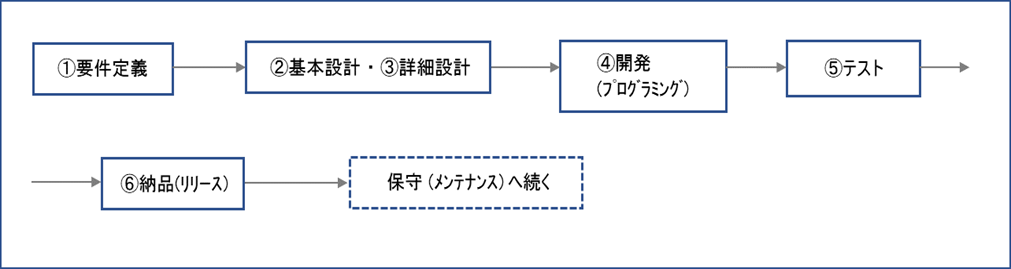

開発系ITエンジニアの一連の仕事を、簡単な図にすると以下のような流れになります。

【図3-1.開発系ITエンジニアの仕事の流れ】

① 要件定義

お客様が持つ要望を聞き出して、どんな機能のシステムをいつまでに作るのか等の大枠を決め、お客様との合意を取ります。この工程での仕事は、打合せと提案資料作成の毎日と言っても過言ではありません。

② 基本設計

要件定義で決まったことを、具体的なシステムにするための概要設計を行います。ここでも、日々調べもの、設計書作成、打合せが延々と続きます。

③ 詳細設計

基本設計で作成した設計書を元に、実際にプログラミングが可能なレベルまで仕様を詳細化した詳細設計書を作成します。詳細設計書は、言ってみればプラモデルを作る上での設計図、お料理を作る上でのレシピのようなものです。

関連記事④ 開発(プログラミング)

ここに来て、ようやく世間がイメージする「プログラマー」の出番です。詳細設計を行う「上級プログラマー」もいますが、多くは詳細設計工程で作成された設計書を元に、プログラムをひとつひとつ作成していきます。

さすがにこの工程では、1日中PCに向かってプログラミングを行う日々です。プログラムの規模によっては、時には深夜まで、時には何日間もかかる場合もあります。そんな姿がTVやメディアで誇張され、世間が持つ「プログラマー」のイメージになったのかもしれませんね。

プログラマーの血と汗と涙の結晶で出来たプログラムを集めた塊が、「システム」なのです。

関連記事⑤ テスト

作成したプログラムが設計通りに動くかをテストします。テストには、精度やテスト単位によって「単体テスト」「結合テスト」「システムテスト」「受け入れテスト」等がありますが、ここでは個別の説明は割愛します。(当サイトのテストに関する別記事をご参照ください。)

テスト結果によっては、設計やプログラミング工程に戻ってやり直すこともあります。

関連記事 関連記事⑥ 納品(リリース)

すべてのテストが無事に終了して、ようやくお客様への納品です。

しかし、納品したからと言って、すべてが終了するかと言えば、そうではありません。納品後のシステム稼働中に発生するトラブルや仕様変更に対応する「保守(メンテナンス)」工程に続きます。

3-2.インフラ系ITエンジニアの仕事

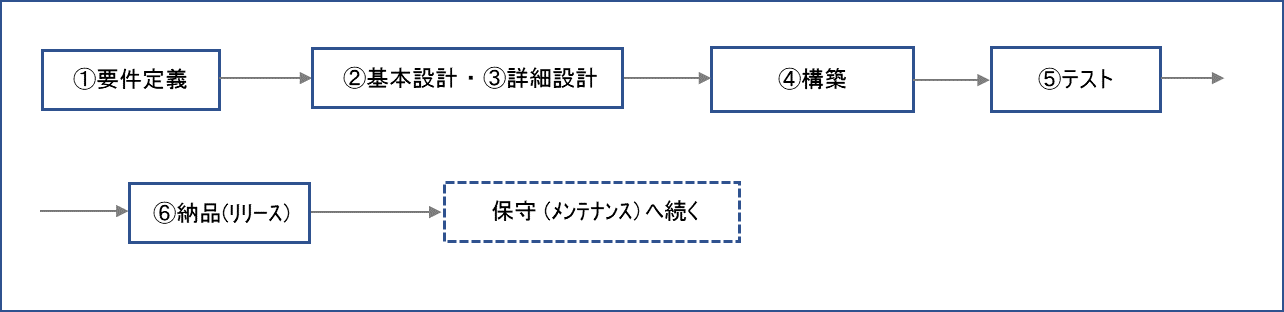

インフラ系ITエンジニアの仕事内容も、流れとしては開発系ITエンジニアとそう大きく変わりません。

開発系ITエンジニアと同様、以下にインフラ系ITエンジニアの仕事の流れの図も記載しますが、下の図で、開発系ITエンジニアの仕事と大きく違うところは、「③詳細設計」と「④構築」、「⑤テスト」の仕事の中味です。

【図3-2. インフラ系ITエンジニアの仕事の流れ】

開発系ITエンジニアが、詳細設計工程で設計し、開発工程で作成するものがプログラムであるのに対して、インフラ系ITエンジニアが同じ工程で相手にするのは、サーバーやネットワーク機器やミドルウェアというプログラムを格納するための箱(サーバー、PC)だったり、制御するためのソフトウェアなのです。

「③詳細設計」において、それらを動かすための設定値を決め、「④構築」でサーバーやネットワーク機器やミドルウェアに、設計で決めた値を設定していきます。同様に、「⑤テスト」についても、テスト対象はプログラムではなく、構築したサーバーやネットワーク機器やミドルウェアとなります。

そう聞くと「理系の仕事っぽい」と思われるかもしれませんが、心配ありません。

大抵の製品にはマニュアルがありますし、わからないことは、メーカーや製品のサポートデスクや知見のある先輩方に聞いて解決することができます。

そして、開発系ITエンジニアと大きく異なるところが、インフラ系ITエンジニアは「プログラミングをしない」ということです。その代わりに、構築作業に必要な作業手順書を作成します。

作業手順書は、自分だけが使うわけではないので、誰が見ても同じ手順で作業ができるように書く必要があります。そういう点では、学生の時に文章を書く機会が多い、文系の方が多少有利かもしれません。

3-3. それ以外のITエンジニアの仕事

実はシステムをつくることだけが、ITエンジニアの仕事ではありません。「ITエンジニアとは、お客様にITを使ったサービスを提供すること」と2章で書いたように、ITエンジニアの仕事の本質は「サービス業」であると、わたしは考えています。

開発系、インフラ系以外のフィールドで活躍するITエンジニアの仕事について、以下に代表的なものをいくつかご紹介します。どれもITエンジニアの大事な仕事です。

3-3-1. ヘルプデスク

読んで字の如く、納品したシステムに関するお客様のわからないことや困ったことに対して「ヘルプ」するための窓口です。「サポートデスク」、「問合せ窓口」と言ったりもしますが、基本は同じ意味です。

[図3-1. 開発系ITエンジニアの仕事の流れ]、[図3-2. インフラ系ITエンジニアの仕事の流れ]で説明した「⑥納品(リリース)」が終わった後の「保守(メンテナンス)」工程以降に行う作業となります。

エンドユーザーのお客様と直接やり取りをすることが多いため、対応によっては、お客様の満足度を一気に高めたり、地の底に落とし込んだりもする大事な仕事です。

関連記事3-3-2.社内SE

ここでは、「SE = ITエンジニア」と思っていただいて問題ありません。

主に中小企業に配置されることが多く、自社内のITに関する全ての業務を一手に引き受ける、言ってみれば「ITの何でも屋さん」です。

仕事内容は多岐に渡り、PC、サーバーの購入から、開発、メンテナンス、不要になったPC、サーバーの廃棄手続き等、まさにITに関する「揺り籠から墓場まで」を担当すると言っても過言ではありません。

関連記事3-3-3.組み込み系ITエンジニア

「2-2」でも少しだけ前振りしましたが、組み込み系ITエンジニアが、若干理系的要素が強めな仕事を行う人たちです。

組み込み系とは、家電機器や通信機器といったハードウェアを制御するためのシステムを開発する仕事を指します。例えば、電子レンジのオートメニューで、あるレシピを選ぶと、それに適した温度や温め時間が自動的に設定され、「温め」ボタンを押すだけで調理を開始しますよね。その、機械が自動的にやってくれる部分を、プログラム化して機械に組み込むサービスを提供しているのが、組み込み系ITエンジニアです。

開発工程で作成するものはプログラムなので、開発系ITエンジニアの一部と捉えることもできます。しかし、ハードウェアを操作するという要素が強い組み込み系ITエンジニアには、組み込み対象のハードウェアの内部構造等の知識も必要となります。そういう点では、電気や化学の知識が豊富な理系向きの仕事なのかもしれません。

関連記事4.ITエンジニアに必要な適性とは何か?

ITエンジニアには、確かに「文系」、「理系」の区別は全くありません。但し、「向き」、「不向き」といった「適性」は、確実に存在します。

ITエンジニアに必要な適性とは、ズバリ「コミュニケーション力」、「読解力」、「想像力(相手への気遣い)」の3つです。この3つの能力が優れている人は、出自に関係なく、ITエンジニアとして大きく活躍できると断言できます。その理由は簡単です。

ITエンジニアが、ひとりで全工程を完結できるようなシステムなど存在しないからです。そして、何度も申し上げているように、ITエンジニアは「サービスを提供する仕事」だからです。

それでは、3つの適性について、それぞれ説明していきましょう。

4-1. コミュニケーション力

3章のITエンジニアの実際の仕事内容を読んで、薄々お気づきだと思いますが、ITエンジニアの仕事の大半は、お客様対応なのです。

サービス発注元であるお客様の要望を聞き出し、仕様を提案し、スケジュールやその他様々な事案を調整、確認、合意を得た上で、お客様の要望に合った対応を進めることが、ITエンジニアの最も重量な仕事であると言っても過言ではありません。

お客様とのコミュニケーションがうまく行かなければ、要望も正しく伝わりませんし、その状態から導き出される結果についても、推して知るべしです。

わたしの経験上、お客様と良い関係を築いているプロジェクト程高いレベルで成功しますし、オフィスでお客様への文句ばかり言っているプロジェクト程、発生する問題も多大です。 また、一緒に仕事をするメンバーとの関係性を良くするためにも、コミュニケーション力は必須能力です。メンバー間で普段からコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておかないと思わぬ認識違いが発生し、大事件に発展する危険性もあるのです。

関連記事4-2. 読解力

説明するまでもありませんが、お客様やメンバーの話の内容や、資料やメールに書かれた情報を正しく読み取る能力のことです。

この能力が乏しいと、お客様やメンバーの話の意図がわからなかったり、資料やメールの内容を取り違えて解釈してしまい、後から発覚すれば大問題になるような事態に陥ったりします。

読解力が乏しい場合に、それを補う役目もするのが、コミュニケーション力です。

自分の読解力に不安がある場合は、コミュニケーション力を駆使して、事実確認をすればよいのです。

4-3. 想像力(相手への気遣い)

意外と思われるかもしれませんが、この能力の大きい、小さいが、お客様やメンバーとの関係を大きく左右することがあります。要は、自分以外の人の立場を想像して対応できるか、ということです。

お客様やメンバーは、当然自分とは立場も能力も異なる人間です。

自分の書いた提案書、設計書、プログラムのコメント、作業手順書、テスト仕様書、報告書等が、自分以外の人に伝わる内容なのかどうか、判断し、気遣える能力であり、それによって反映された結果が大事なのです。自分を客観視する力と言ってもいいかもしれません。

そして、こればかりは、今日言われて明日直せる能力ではありません。

そういう意味では、本当にその人の「適性」なのかもしれませんが、反面、絶対直せないというものでもないのです。

想像したり気遣いすることが難しければ、まずは、徹底的に相手の反応を観察しましょう。自分の言動、作成した資料等に対して、お客様やメンバーがどんな反応をしているのか、それがわかれば、自然と自分がやるべきことも見えてくるはずです。

関連記事5.ITエンジニアを目指す文系学生へのアドバイス

ここまで、「ITエンジニアは、理系の人だけがやっている仕事じゃないよ」ということについて 説明してきましたが、いかがでしょうか?

読み始めと比べて、ITエンジニアに対するイメージが変わって来たと感じてくれたら、嬉しいです。

それでは最後になりますが、ITエンジニアを目指すかもしれないみなさんに、文系新卒でITエンジニアを続けている、わたしからのアドバイスです。

関連記事 関連記事5-1. 自分に本当に必要な情報を手に入れよう

「自分に本当に必要な情報は何か」を見極め、それを的確に手に入れるための手段は何なのか、常に考える習慣をつけましょう。ITエンジニアにとって、信頼性の高い情報を迅速に手に入れるということは、地味ですが重宝がられるスキルです。

情報を手に入れるための一番お手軽な方法は、インターネットの検索サイトですが、ある意味「無法地帯」であるインターネット上の世界では、そこに書かれている情報が常に正しいという保証はありません。

信頼性の高い情報はどこにあるのか、それはやはり対象とするターゲットの現地、現場が一番です。

原始的な方法ですが、可能であれば、それに携わる人たちに直接アプローチして、生の現場の声を自分で集めてみましょう。集めた生の声が多ければ多いほど、情報としての精度が上がり、信頼性も高くなります。

ITエンジニアも要件定義や設計工程の段階では、関係各所の必要な情報を集めるために、メールを駆使したり、時には直接本人の席まで伺って、情報を聞き出すことが多々あります。そして、気持ち良く情報を引き出すために必要となってくるのが、「コミュニケーション力」なのです。

関連記事5-2. 資格を取って自信をつけよう

ここまで読んでも、まだ「やっぱり文系には難しそう」と思うあなた、とりあえず、IT系の基礎的な資格にチャレンジしてみませんか?

試験問題にチャレンジしてみてから、「やっぱりわたしには合いそうにないわ」と判断しても、遅くはありません。また、資格試験にチャレンジすることによって、例え合格しなくても「自発的に資格の勉強をした」という努力と意欲については、高く評価されるはずです。

そして、めでたく合格したあかつきには、自分への自信にもなりますし、お給料アップや報奨金getにも繋がることでしょう。

それでは、何の資格にチャレンジすれば良いのかですが、「ITパスポート」または「基本情報処理技術者試験」が、基礎的な資格としては、取り組みやすくてお勧めです。資格の詳細については、当サイトの資格に関する記事を、ぜひご参照ください。

関連記事 関連記事 関連記事6.さいごに

ここまで長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。

ITエンジニアの仕事について、みなさんが少しでも理解を深めてくれたら、嬉しいです。そして、これを読んだ上で、ITエンジニアになるのもならないのも、みなさんの自由な選択です。

どうか後悔の少ない選択ができますように、心からお祈りしています。頑張ってください。

関連記事

コメント