サーバーとは?初心者向けにPCとの違いやサーバーの種類を解説

「サーバー」という言葉やよく耳にすると思いますが、概要を具体的かつわかりやすいものとしてイメージすることは、あまり無いと思います。

本記事では、ITエンジニア初心者の方がサーバーについて具体的かつわかりやすいものとしてイメージできるよう、サーバーの種類と用途を中心にご紹介いたします。

目次

1.サーバーとは

1-1.サーバーの概要

サーバーは、コンテンツ(情報内容)を提供するコンピューターです。

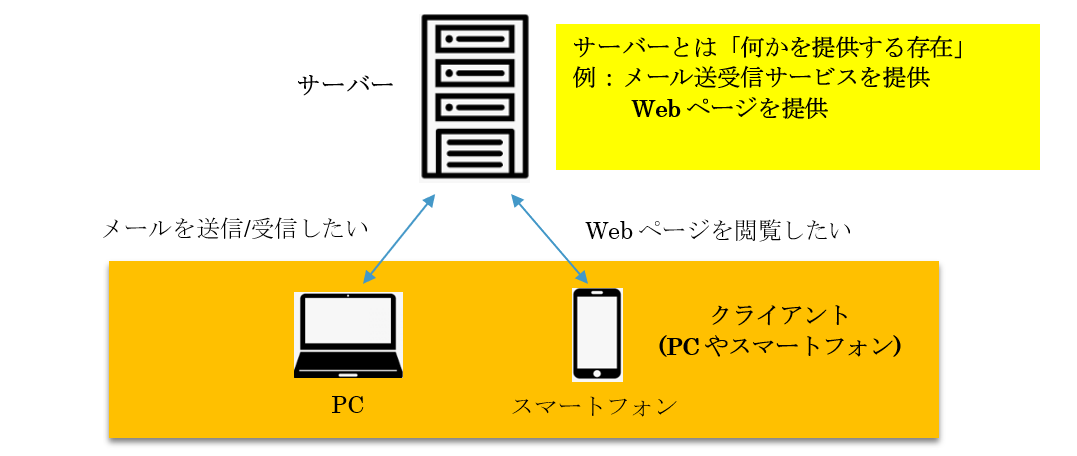

「サーバー」とは「サーブ(Serve)する存在」、つまり、「何かを提供する存在」という意味となります。「PCを使用しメールを送信/受信したい」、「スマートフォンを使用し、Webページを閲覧したい」等の要求に答えるのがサーバーです。

1-2.サーバーの対義語

「クライアント(要求する存在)」です。最も身近な例は、普段私たちが使用するPCやスマートフォンです。「PCよりメールを送信/受信したい」、「スマートフォンよりWebページを閲覧したい」等、サーバーに対して要求する媒体が対象となります。

1-3.サーバーの存在理由

サービス要求に対して提供する媒体/機能として必須だからです。Webページで画像を閲覧したい、音楽をダウンロードしたい、メールを送受信したい等、様々な要求に答えられなければならないからです。

1-4.サーバーとPCの違い

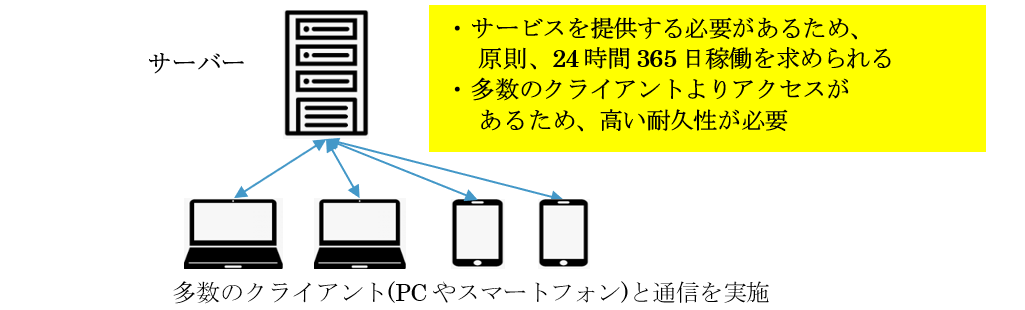

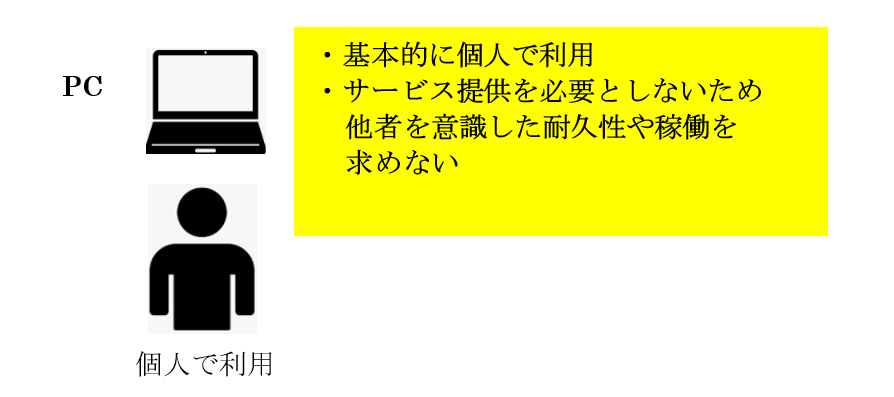

コンピューターとしてハードウェア製品(CPU、メモリ、HDD等)の種類に大きな差はありません。ただし、利用用途及び耐久性に伴いスペックが大きく異なります。理由は以下の図をご参照下さい。

| サーバー | PC | |

| 利用人数 | 複数名(大多数)で共有 | 1人または複数名(少数)で共有 |

| 耐久性 | 高い(24時間365日稼働が求められるため) | 低い(利用用途に合わせて電源ON/OFFが可能なため) |

| セキュリティ対策 | 高い(外部からのアクセス及び攻撃等のリスクがあるため) | 低い(外部からのアクセス及び攻撃等のリスクは低いため) |

| スペック | 利用用途に合わせて高く設定 | 利用用途に合わせて低く設定 |

表1-4.1 サーバーとPCの利用用途

2.サーバーの種類

2-1.物理サーバー

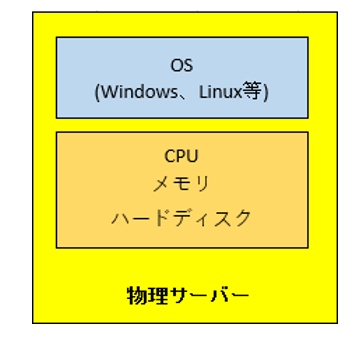

物理サーバーとは、物理的に存在する1台のサーバーとなります。原則、1台のハードウェアに対して1つのOS(WindowsやLinux等)をインストールし稼働させます。メリットは、CPU、メモリ、ハードディスク等を専有し、高いパフォーマンスであることです。

デメリットは、障害対応を考慮する場合、用途となる物理サーバーを2台以上用意する必要がありコストがかかる、ハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスク等)の構成変更が容易に行えないため、パフォーマンスにおける見積もりを誤った場合のリカバリーが難しいということです。

2-2.仮想サーバー

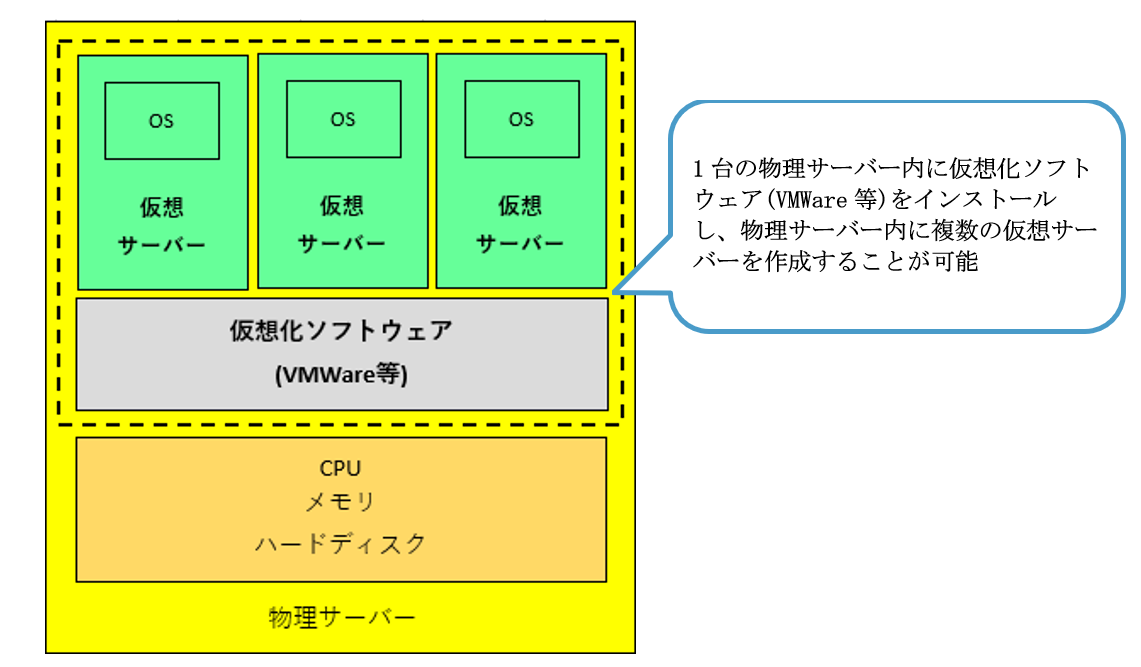

仮想サーバーとは、1台の物理サーバー上で仮想化技術により複数台に分割されて稼働する仮想的なサーバーです。物理サーバー上に仮想化ソフトウエア(例:VMWare)をインストールすることで実現します。メリットは、各仮想サーバーにOSやアプリケーションをインストールし、独立した環境・サービスとして稼働できることです。

また、仮想サーバーのリソース使用状況に合わせてCPU、メモリ、ハードディスクのサイズを容易に変更できる、仮想サーバー単体の障害に備えたリカバリー対策や冗長化構成は比較的容易に行えるということです。デメリットは、複数の仮想サーバーで1台の物理サーバーのリソースを分割して共有するため、負荷がかかりやすく物理サーバー単体よりもパフォーマンスが低くなることです。

2-3.クラウドサーバー

クラウドサーバーとは、クラウド環境に構築された仮想サーバーです。クラウド環境の代表例としてAmazonが提供しているAWS(Amazon Web Services)があります。クラウド環境は当該サービスを提供するベンダー社と契約し、利用用途に合わせて仮想サーバーをクラウド上に構築し、利用することができます。

メリットは自社でサーバーを管理する必要が無いこと、クラウド上に構築した仮想サーバーの設定変更を後から実施できるため、柔軟性や拡張性が高いということです。デメリットは費用体系が複雑であるため、費用管理をきちんと意識しないと想定外の費用が発生してしまうということです。

3.サーバーの用途

「1. サーバーとは」においてサーバーの概要や存在理由を記載しましたが、ITエンジニア初心者の方向けに業界で使用するサーバーの用途についていくつか紹介いたします。

3-1.Webサーバー

各企業が提供しているホームページが代表例となります。PCでブラウザを使用しYahoo(https://www.yahoo.co.jp)へアクセスするとYahooのページが表示されますが、これもWebサーバーとして提供しているものとなります。

3-2.Proxyサーバー

クライアントとサーバーの中間で、両者の通信を中継する役割を担うサーバーとなります。接続元(クライアント)を代替して接続先との送受信を行うため、接続元のIPアドレスを接続先から隠せること、企業が接続元に対して業務と関係ないURLへアクセスすることを意図的に禁止する等の用途で使用します。

3-3.メールサーバー

メール送受信を成立させるためのサーバーとなります。例えばPCよりメーラー(Microsoft Outlook等)を使用しメール送受信を行う場合、メールサーバーを仲介する必要があります。

3-4.WSUSサーバー

WSUSは、「Windows Server Update Services」の略称であり、Windows更新プログラムを配信するサーバーとなります。例えば大企業においては1000台のPCがインターネットへ直接アクセスし、Windows更新プログラム取得を試みるとネットワークに多大な負荷がかかり、パフォーマンス低下や障害となりかねません。この対策として各PCよりWSUSサーバーへアクセスし、Windows更新プログラムを取得します。

3-5.DNSサーバー

DNSとは「Domain Name System」の略であり、DNSサーバーは、ドメイン名とIPアドレスを変換する仕組みを提供するサーバーとなります。例えば「https://www.yahoo.co.jp」という情報を理解するためにDNSサーバーが必要となります。また、「xxxxx@yahoo.co.jp」等のメールアドレスに対してメールを送信する際もDNSサーバーを利用しないとメールアドレスとして特定することができません。

3-6.ファイルサーバー

ファイルサーバーとは、同じネットワークに繋いでいる他の人とファイルを共有するためのサーバーです。主に企業内で全社員単位や部署単位等、利用用途に合わせてファイルを管理・共有するために使用するサーバーとなります。

3-7.データベースサーバー

データベースサーバーとは、複数のサーバーが必要な階層型システム上で、データベース管理システムが稼動するサーバーのことです。役割としてシステムが取り扱うデータを一元管理し、データの保存や更新、バックアップを行うことです。また、クライアントのリクエストに対してデータ検索や書き換え、削除などの処理を実行し、リクエストに対する結果を返す等の操作を行います。

3-8.アプリケーションサーバー

アプリケーションサーバーの役割は、Webサーバーからのリクエストを実行して処理し、結果を返却することです。 Webサーバーから受け取ったリクエストによってはデータベースにアクセスしてデータをリクエストし、抽出や加工処理を行います。

3-9.DHCPサーバー

DHCPとは「Dynamic Host Configuration Protocol」の略であり、DHCPサーバーは、LAN上のパソコンなどが起動すると、その都度、IPアドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を各PC等に自動的に割り当てる機能です。例として企業内のPCに対してIPアドレスを簡潔に管理できるよう、使用します。

3-10.NTPサーバー

NTPとは「Network Time Protocol」の略であり、NTPサーバーは、各サーバーやネットワーク機器、PCにおいて常に正確な時刻となるよう管理するサーバーとなります。例として時刻のずれが致命的となる交通機関のシステムにおいて重要な役割を果たします。

3-11.プリントサーバー

プリントサーバーとは、プリンターを制御するためのサーバーです。主に企業内で複数台のパソコンでプリンターが共有できるよう、管理・提供します。

4.まとめ

今回、ITエンジニア初心者の方が「サーバー」を身近なものとしてイメージしやすいよう、本記事を記載いたしました。この記事をきっかけにサーバーに対する理解が深まる一助となれば幸いです。

コメント