IoT(モノのインターネット)とは?IoTが使用されている分野や実例を紹介

IoTという単語をそこかしこで目にする機会が増えました。「IoTって何?」と聞かれても「これだよこれ」と身近にある機器を指させるほどです。

一言で言えばIoTは「モノ」とインターネットが繋がりデータの送受信や機器の操作ができること、なのですが、たとえば「IoT家電」と言われて「あの製品がそうだよね」と思い浮かべることはできても、じゃぁインターネットに接続できればIoT機器なの?パソコンやスマホはIoT機器って言わないのはどうして?などと突っ込まれると説明に困るやっかいな用語です。

厳密に定義されてはいませんが、「IoTとは?」と聞かれた時にざっくり答えられるように、「IoTとは何なのか」を、あらためて確認していきましょう。

目次

1.IoT(モノのインターネット)とは?

読み方は「アイ・オー・ティー」です。

インターネットに接続している「モノ」が情報を集めて送信し、その情報を元に最適な方法で「モノ」を制御する、という仕組みです。ただインターネットに接続されていればいいというわけではなく、そこから送信されるデータを蓄積したり解析した結果で、送信してきた「モノ」、あるいはまた別の「モノ」を操作したりします。

送信された情報はAI(人工知能)で解析されることが多く、そこからさらに新しいサービスが提供されたりもします。

今までのようにタッチパネルやキーボードからの操作ではなく、人間の音声を認識して音楽を再生したり天気を確認できる製品や、冷蔵庫が中の食材からメニューを提案してくれる機能をもっているなど、家電が先行して取り入れているイメージがありますが、様々な分野で利用されています。

ちなみに法律では下記のように定義されています。

『インターネット・オブ・シングスの実現(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実現をいう。)』

【参考】

特定通信・放送開発事業実施円滑化法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=402AC0000000035

1-1.IoTが誕生するまで

似たような考え方は1980年代からありました。「ユビキタス・コンピューティング」という単語を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、当時はインターネット環境も整備されておらず、パソコンも高価で、スマホも無い時代でした。「IoT」が成り立つためにはネットワーク接続と、つながるための「モノ」が必要です。

2010年ごろから、ようやく企業だけではなく各家庭でもインターネット接続が安価でできるようになり、パソコンやスマホもかなり価格が下がりました。使用者が増えれば提供されるサービスも増えます。使い方も工夫されるようになります。そうしてパソコン、スマホだけではなく、そのほかの「モノ」たちもネットにつながるアイデアが生まれ、実現されるようになりました。

1-2.M2Mとの違い

IoTと切り離せない関係であるのが「M2M」です。これは「Machine To Machine」の略です。人を抜きにしたモノ同士でのやりとりで、IoTよりも前から開発されています。IoTは人が指示→モノ(機器)が動作→データ送受信→モノが人へ結果を提示、と、人が発端となりますが、M2MはモノA(機器)が状況判断→モノBへデータ送信→モノBが動作、と、人の判断や操作が不要な環境です。接続されたモノ同士でデータの送受信、制御や操作を行いますが、接続相手(モノ)が限られますので、工場の中だけ、など「その場所だけ」の関係です。たとえば工場で生産機器が正常に稼働しているかを監視する機械が異常を検知したらそれを知らせて機械をストップさせる、などの利用方法です。

現在は、その検知された「異常」をインターネット経由で遠隔地にいる管理者に知らせて生産計画の変更をシミュレーションしたり、日々の稼働状況をクラウドに蓄積させ、そこから生産計画やメンテナンス計画をたてるなど、M2Mを含めてのIoTとして利用方法されています。

【参考】

三省堂 辞書ウェブ編集部による ことばの壺 10分でわかるカタカナ語 第11回 ユビキタス

「モノのインターネット」—定義はどこまで拡散するのか

2.IoTは便利に生活するための「手段」

結局IoTってモノがインターネットにつながっていればいいの?と、よく聞かれますが、IoTというのは、人の仕事をラクにしたり生活を便利にするための手段なのです。この製品じゃなければダメ!とか、こうやって繋がっていなければ認められない!ということはありません。

情報を取得する → 情報を送る、ためる、分析する → 次の反応がある、という動作を行わせることで、便利になる、面白い、役に立つ、ということを実現したい。そのためにはモノにこんな機能を持たせたらいいよね、という仕組みそのものです。

IoTの例として遠隔操作をする事例が多くあげられますが、あれは「インターネットにつながっているから現場へ行かなくても操作ができる、状況がわかる→便利になった」というわかりやすい例だからです。機械も人も、すぐに連絡が取れたり状況が確認できると、便利で安心で時間も短縮できます。そのためには何らかの方法でつながっていたほうがいいよね、というのがIoTです。

この「何らかの方法」は、インターネット、社内や家庭内のネットワーク、Bluetoothや赤外線通信でも可能になります。

3.どんな分野でIoTが使用されているのか

よく取り上げられるのは、家電・医療・介護・教育・防犯・工場・農業・交通の分野です。なかでも特に身近に感じられるのは、やはり「家電」でしょう。いまや冷蔵庫、洗濯機、HDDレコーダーなどは外出先からでも操作でき、家に戻ればスマートスピーカーに一言言うだけで部屋の照明もエアコンもつけられます。

IoT技術を利用すると、今までは人がその場に行って確認、あるいは作業をしなければならなかったことが、遠隔で行えるようになり(行かなくてもできる)データも蓄積できる、という点が一番の利点です。また、電源と電波さえ供給できれば24時間365日、確実に作業をしてくれます。

3-1.IoTで実現できること

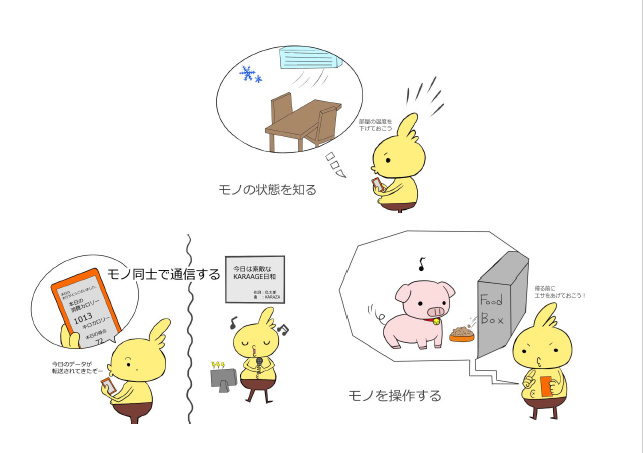

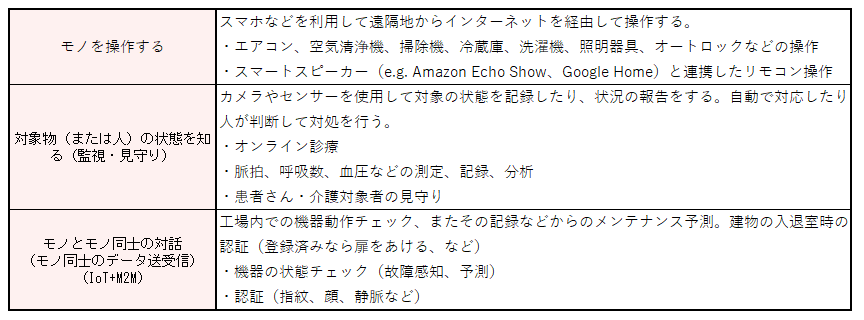

どの分野でもIoTでは以下のような動作が実現できています。

- モノを操作する。

- 対象物(または人)の状態を知る(監視・見守り)

- モノとモノ同士の対話(モノ同士のデータ送受信:IoT+M2M)

それでは具体的にどのように利用されているか、ご紹介しましょう。

代表的な利用のされ方をまとめてみました。どれも具体的な製品(あるいはシステム)を想像できるものばかりではないでしょうか。医療関係では、最近はオンライン診療システムについて開発が進み、パソコン、またはスマホで問診票に回答したうえで病院の予約までできたり、こんな症状だけどどこへ行ったらいいかわからない、という方には、問診票の回答内容からシステム側で病院や対象の診療科を選択し、そこへ接続してカメラ越しに診察を受けることもできます。診察後は処方された薬の飲み忘れを防ぐリマインダー機能があるアプリもあります。

各デバイスや接続されたシステム内でデータの計測・記録・分析機能により、対象物の今後を予測することも可能になっています。身近な分野でIoTが関与していない分野は、ほぼ無いといっていいのではないでしょうか。

■参考

Amazon、Apple、Googleがスマートホームのシームレス接続を可能にする規格開発で提携

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1912/19/news069.html

4.こんなものにもIoTが使われている

さまざまなIoT製品が発表されていますが、そういうことにも使えるのかー、と思った製品をいくつかご紹介したいと思います。

その1:歯ブラシ

普段使っている歯ブラシに取り付けて歯磨きをすると、加速度センサーが歯ブラシの動きをチェックして、そのデータを歯科衛生士のブラッシングと比較し、磨き方を採点してくれます。

いままでは歯医者へ行かなければチェックしてもらえませんでしたが、こうして「モノ」からデータを送信することで、それを記録・分析してくれるのです。

■みがき方をみがく「G・U・M PLAY」

その2:乾電池

乾電池も通信する時代です。スマホに専用アプリをインストールすることで、スマホから乾電池の出力をコントロールし、Mabeeeがセットされた機器の動作をコントロールします。

■MaBeee

その3:茶道

お茶を習う、といえば先生のところへ通ってご指導いただくものと誰もが思いますが、この「どこでも茶道」は加速度センサー、ジャイロセンサー、赤外線センサーを利用して茶筅の動きを感知、測定して出来栄えを判定します。「先生のご指導の意味がわからない」ということから、ご指導内容を数値化しようと思われたのが開発のきっかけだそうです。

■どこでも茶道(Anywhere SADOU)

その4:電球

一人暮らしの高齢者や、介護が必要というほどではないけど心配な人、かといってカメラをつけるというのもどうかな・・・という方向けの、ゆるい見守り電球です。

単純に、その電球が点灯したかを検知しているだけですが、2時間以上のつけっぱなしや48時間以上点灯しない状態になると、メールで知らせてくれます。トイレに設置しておけば、朝ちゃんと起きたことなどがブラウザで確認できます。電球内にSIMカードが入っているのでWi-Fiが無い環境でも利用できます。

■史上最もシンプルな見守り・防犯デバイス「HelloLight(ハローラのイト)」│IoT電球

その5:防犯カメラ(自作)

動画撮影+検知機能(Line通知機能あり)+動画のLive配信+家族の顔認証機能つきの防犯カメラを、Rasberry Pi(小型のコンピュータ)を使用して作成されています。画面付きスマートスピーカー(Amazon Echo Show)も接続されているので顔認証のあとに「〇〇さん、おかえり」と、しゃべってくれて、さらに家電とも連動されているので電気もつけてくれるという、ほんとに未来の家のニオイがします。機能の組み合わせのアイデアと「自作」というところがすごいです。

■Raspberry Piで最強の防犯カメラを作ってみる(動画記録・配信、動体検知・Line通知、顔検知・顔認証、Alexa搭載)

https://dream-soft.mydns.jp/blog/developper/smarthome/2020/01/649/

5.自分で作ってみるIoT

ここまで読んでいただいて「自分で作ってみたい」あるいは「アイデアはあるから実現させてみたい」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方にむけて、自分で作るためのヒントをお伝えしたいと思います。

5-1.自作するために必要なモノ

小型のコンピュータの購入が必要になります。そこへOSをインストールし必要なデバイスを追加して、ちょっとプログラムを作ればOKです。

この「小型のコンピュータ」ですが、代表的なものでは「Rasberry Pi」と「Arduino」があり、OSはUnixやWindows10(Windows 10 IoT Core)もインストール可能で、5000円前後で購入できます。

プログラミング言語としてはJava、Python、C言語が主流ですが、丁寧に解説されているサイトが沢山ありますので、自作に興味がある方は是非読んでみてください。

■参考

【難易度順】Raspberry Pi (ラズパイ)を活用してできること12選!

Arduino電子工作の基本② Arduinoの準備

6.IoT製品のセキュリティ脅威

ネットワークに接続されているということは、当然セキュリティが気になるところです。監視カメラ映像が利用者に無断で公開されていたニュースを覚えていらっしゃる方も多いと思います。原因は初期パスワードのまま利用していたので簡単に管理画面にログインされてしまったことでした。システム自体の乗っ取りも警戒するべき点ですが、多くのデータを収集できることで、集めたデータそのものが狙われたり、思わぬところからプライバシーが漏れてしまうことがあります。

例えば、スマホやAIスピーカーひとつで家庭内の機器が制御できる「スマートハウス」があったとしましょう。電気、ガス、水道の利用料のデータ自体は誰かに知られても「使い過ぎじゃない?」くらいで済むかもしれませんが、水道とガス(または水道と電気)が一定時間以上同時利用されている時間がわかれば、その時間はお風呂にお湯をためている、またはシャワーの利用中と推測でき、住人の行動パターンが推測できてしまいます。海外では買い物データの分析結果から、その家の高校生が妊娠していることがわかった事件もありました。(その後、店側は無関係な広告をランダムに混ぜるように「工夫」をしているそうです)

生活に密着した素のデータが収集できる分だけ、通常のシステム以上に「安全なデータ送受信」「収集したデータの取り扱い」が、注意すべき点です。

■参考

「日本政府によるIoT機器ハッキング調査」にはやはり意味があった!?ずさんな運用の米企業・政府機関をロシアのハッカーが攻撃

https://finders.me/articles.php?id=1227

リクルート内定辞退予測データ販売事件で問われるHRTechの合法性

7.IoTとAIの関係

AI(人工知能)は「データを分析して活用するもの」、IoTは「データを収集するもの」です。

IoTが集めるデータは、ビッグデータで重要となる「3V」の質が高いと言われています。3Vとは、Volume(情報量)、Variety(多彩な種類データ)、Velocity(データ変動の発生頻度・更新頻度)の3つを表す言葉です。それらの質が最も高いIoTのデータはAIにとって重要なものとなりますし、IoT製品にとってもAIに蓄積・分析されたデータは利用者に最適なサービスを提供する源となります。つまり「持ちつ持たれつ」の関係です。

7-1.AIは美食家

「AIにデータを食わせる」という言い方をする人がいますが、AIにやみくもに大量のデータを食べさせたとしても偏りがあると正確な結果は得られません。たとえば日本全国を対象として「カバンの中に入っているもの」を調べたい時に、食べさせたデータの90%が関西のおばちゃんから得たものだとしたら、「あめちゃん」が一番多い結果を導き出してしまうに違いありません。それを元に商品開発を行って他の地域で売れるでしょうか(関西のおばちゃん、ごめんなさい)

大量のデータをIoTから集めやすくはありますが、ある程度の精査は人間によって必要な状況です。

8.さいごに

数あるIoT製品の中で「Hello Light」は私も使っています(高齢者のゆるい見守り用)。本人にはただのLED電球との交換だと言えばいいし(機能を説明すると見張られているようで嫌だと言うことを予想)お値段お手頃で満足しておりました。ところが、ある日から検知されなくなったので「初期不良か!?」と、現地まで確認をしに行く事態となりました。現地で判明したのは「この電球明るすぎる」と、勝手に交換されたという超シンプルな原因でした。まわりの同年代の方々も同様のご意見だったと本人が主張しているので、あらためて「どんなに良い製品(技術)も使う人に嫌われたら終わり」ということを思い知らされた次第です。

ビデオ通話用にアレクサ(Amazon Echo Show5)も送ってみましたが、こちらは「私が話しかけても『わかりません』っていう」とご立腹でした。IoT製品全般と相性悪いのかもしれません(笑)

そして、最大の難点は「使用していないのに電源が入っているのはもったいない」と、コンセントから抜いてしまうこと。アレクサも電気なければタダの置物です(アレクサにバッテリーはありません)安定稼働までの道のりは長いものと存じます。

新しい分野だからこそ人の反応も様々で予想外の事態も起こるのではないかな、と、若干不安も感じますが、これからも様々な製品が開発され楽しませてくれるのだと思っています(他力本願(笑))

関連記事 関連記事 関連記事イラスト:あらさん

コメント