18下期 ネットワーク基礎勉強会レポート Vol.4

1.今回のテーマと内容

今回からNetwork基礎の勉強会、後半3回シリーズのレポートをお届けします!

BOLDの勉強会といえば集合研修のスタイルが当たり前でしたが、今回はWeb会議システムを活用してリモートでの講義が行われました。(本当は集合研修スタイルで実施したかったのですが、状況が状況なので仕方ないですね。。。)

Network基礎の勉強会、初のリモート開催ですが、どんな勉強会になったのか早速レポートしていきましょう!

今回のテーマは、「ネットワークとは」です。いまや一般的な用語になった「ネットワーク」ですが、ちゃんと説明できますか?ちょっと自信がないなぁという方のためにもこの勉強会ではわかりやすく丁寧に説明していきますので、ご安心を。 これからITの世界での「ネットワークとは」を基礎の基礎からしっかりと学んでいただきますよ!Network基礎の勉強会でしっかりと基礎を身に着けてどんどんステップアップしてほしいと思います。いざ、ネットワークの世界へはじめの一歩です!!

今回は後半シリーズの第1回目なので、講師、受講生の自己紹介、講義の進め方の説明からスタートです。

これから一緒に勉強していく仲間ですので、この勉強会に志望した動機などを共有していきます。この志望動機が、「今まで学ぶ機会がなかった」、「現場で活かせる技術なので」、「コーチからの紹介」、「IT未経験だから」、「1から学べる機会なので」など実に様々です。動機は違ってもネットワークの基礎を身に着けるという目的は同じなので、みんな一緒に頑張っていきましょう!!

勉強会の進め方は、講義中心ですが専用の講義ノートを用意していますので、そのノートに講義内容を記入していく方式で進めていきます。そして講師からは、「講義中は、何度もみなさんに質問して、答える方を指名していきます!」との宣告が?!

そうです、この勉強会は黙って聞いているだけではなく、講義中何度となく指されるのです!(この講義スタイルは、リモート開催でも変わりません)さらに、「毎回、宿題を出しますので、期限までに必ず提出してください。講義を一度聞いただけでは覚えられないし、身につかないので、繰り返しやることが大切です。そのための宿題ですので、自分で志望して勉強会に参加しているのだからしっかりと取り組んでほしい!!」と檄が飛びます。

受講生それぞれの顔は見えませんが、「はい!」と言う返事にも緊張感が漂います。

みなさん、気を引き締めてしっかりと勉強していきましょう。

ちなみに、講義ノートはこんな感じです。

では、講義の様子を覗いてみましょう。

残念ながら講義内容を事細かには記載できませんので、あしからず。

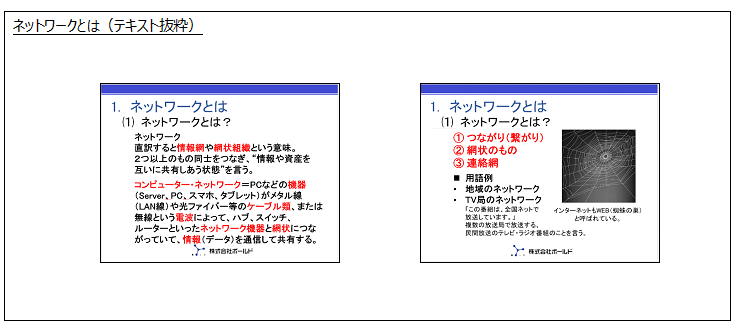

1-1.ネットワークとは?

早速、講師から、「ネットワークと聞いて、何をイメージする?」と質問があり、受講生を順番に指名していきます。

受講生からは、「繋がりや網のような状態」、「離れた場所と繋がっている」とみなさん概ね同じ内容の回答ですね。

そう、ネットワークとは、直訳すると情報網や網状組織という意味で、2つ以上のものや同士をつなぎ、“情報や資産を互いに共有しあう状態”を言います。

「みなさん、しっかりとイメージできていますね、まずはこの繋がるや網状をイメージできることが大切です」と講師から解説を交えて説明が続きます。

1-2.コンピュータによるネットワークとは?

ネットワークについてのイメージができたところで、では、「コンピュータによるネットワークとは?」と講師からさらに質問が続きます。

ネットワークのイメージに当てはめて考えると受講生から「コンピュータ同士の繋がり?」と回答が返ってきましたが、どうでしょう??

そうです!その通り!!コンピュータによるネットワークとは「コンピュータ間でデータの交換(リソースの共有)をするための環境のこと」を言います。そしてこの勉強会を行っている環境が正にネットワークなのです!!

ネットワークの勉強会を、ネットワークを利用したWeb会議システムで行うなんて、とてもイメージしやすいですよね。

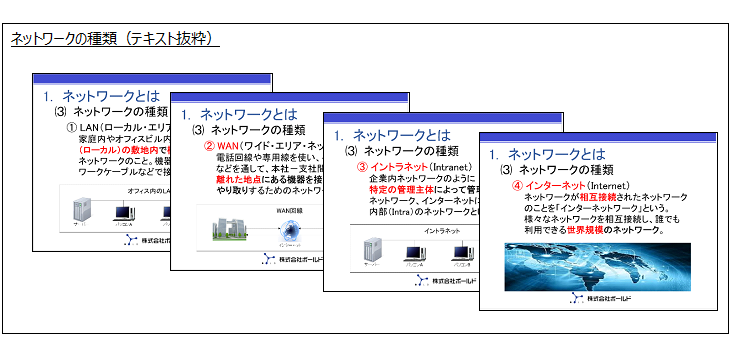

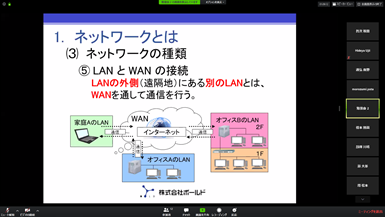

1-3.ネットワークの種類

これから具体的なコンピュータによるネットワークについて勉強していくわけですが、まずはネットワークの種類から。

①LAN(ローカルエリアネットワーク)

家庭内やオフィスビル内など、狭い範囲(ローカル)の敷地内で構築される

ネットワークのこと。機器と機器とをネットワークケーブルなどで接続して構築される

②WAN(ワイドエリアネットワーク)

電話回線や専用線を使い、インターネットなどを通して、本社-支社間など地理的に

離れた地点にある機器を接続して、データをやり取りするためのネットワークのこと

③Intranet(イントラネット)

企業内ネットワークのように特定の管理主体によって管理されているネットワーク、

インターネットに対して内部(Intra)のネットワークという意味

④Internet(インターネット)

ネットワークが相互接続されたネットワークのことを「インターネットワーク」という。

様々なネットワークを相互接続し、誰でも利用できる世界規模のネットワーク

どれも聞いたことのあるものばかりですが、質問された受講生のみなさんもしっかりと答えられていますね、優秀優秀!

でも聴いているばかりではなく、しっかりと講義ノートに記入して復習できるようにしておきましょう!

講師の方はちょくちょく、画面の切り替わり、講義ノートの記入の状況などを確認しながら進めています。

いつも通りの集合スタイルなら目が届くところですが、今回はリモート開催なので講師の方もいつもより多めに気を配っています!

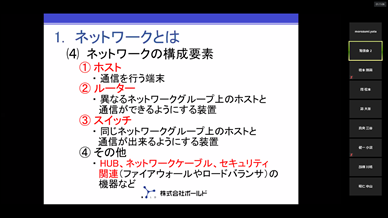

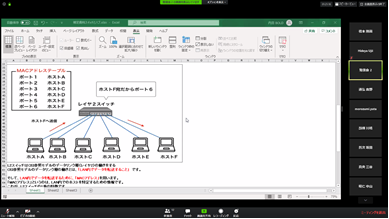

1-4.ネットワークの構成要素

続いて、ネットワークの構成要素です。

①ホスト

ホストは、データ通信の始点と終点となる

ホスト同士は、同じネットワーク上でのみ、直接データ通信する事が出来る

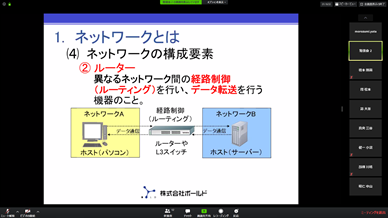

②ルーター

異なるネットワーク間の経路制御(ルーティング)を行い、データ転送を行う機器のこと

③スイッチ

LAN環境内での同じネットワークグループ間で通信する機器

LAN環境内でも、違うネットワークグループ間の通信を行う機器にL3(レイヤ3)スイッチがある

④その他(HUB(リピータHUB)とルーター(スイッチ)との違い)

リピータHUBとは、ネットワークなどにおいて各ホストに接続されている複数のケーブルを

集約するための装置のこと

講師は、説明したことをすぐに受講生に質問していきます。そうすることで受講生も講義に集中していきますし、緊張感を高めると共に覚えようという意欲も高まっていきますね。素晴らしい!

受講生のみなさんも講師からの呼びかけに即座に応答していて、集中力の高さを感じさせます。

1-5.プロトコルとは?

プロトコルとは、「対象となる事項を確実に実行するために手順を定めた規定、取決めのこと」です。

ネットワークの世界にも様々な手順、取り決めがあります。そしてその手順を理解して確実に実行しなければコンピュータ同士で通信することができません。ここでは、そんなプロトコルについての解説です。

①プロトコルとは

コンピュータ同士が通信するためには、いろいろな手順があり、その手順をすべての

コンピュータが理解し、ルールを守って動作することが必要

この手順をルールとして設定したものが“プロトコル”(約束事)

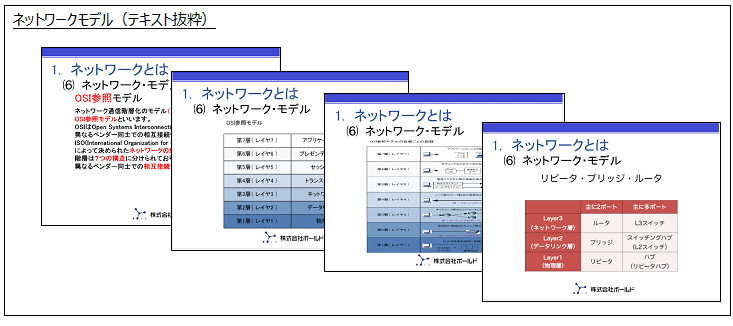

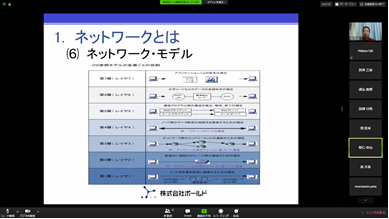

②プロトコルの標準化

異なるメーカ同士でも通信が出来るように国際的にルールを標準化するために

考え出されたのが「ネットワークモデル」

③プロトコルの階層化

プロトコルは役割ごとに階層として分けられており、階層ごとにそれぞれの仕事をこなすことで

一連の通信が行われる

階層ごとに作業を独立させることで、他の階層に依存することなく”新しい機能を追加”することや

各階層の”作業を単純化”させることが可能になる

集合スタイルの研修では、ホワイトボードに書きながら身振り手振りで熱い講義を繰り広げる場面ですが、

リモートではそうはいきません。

ですが、用意してある複数の教材を切り替えながら、時にはホワイトボード機能を利用しながら丁寧に説明していきます。

途中、音声が途切れたり、画面が切り替わらないときには受講生からすぐに「ちょっと待った!!」の声が掛かりますので、一方的に進んでいくことはありません。

そんな様子からも受講生の集中力、学ぼうとする意欲が感じられ、良い緊張感の勉強会になっていますね!

1-6.ネットワークモデル

ここでは、「OSI参照モデル」の解説です。基本情報技術者試験でもお馴染みですね。

7つのレイヤそれぞれの役割を「メール送信」を例にして解説が行われていますが、その様子はここでは割愛します。興味のある方は是非この勉強会に参会してくださいね。

①レイヤ1:物理層

メディアタイプ、コネクタタイプ、シグナリングタイプを定義し、ケーブルの材質やコネクタの形状、

ビット列と電気信号の相互変換といった方式を定める

②レイヤ2:データリンク層

物理層での0,1のビット列をフレームというデータの固まりに分割して上位層に伝える働きをし、

主に送信元及び宛先の物理アドレス(MACアドレス)を使って送信する

③レイヤ3:ネットワーク層

送信元から宛先へ到達するためのネットワークの経路を定義する

(※ネットワーク層で使用されるプロトコルで有名なのが【IP】とよばれるプロトコル)

④レイヤ4:トランスポート層

通信をする相手にデータを確実に送る役割を担う

⑤レイヤ5:セッション層

その名の通り通信の開始から終了までの手順を決める

送信元が実際にデータを送る前に「これから送ります」と相手に伝えることで通信を始めることを

知らせる

⑥レイヤ6:プレゼンテーション層

上位層であるアプリケーション層にデータを提供するために情報の符号化や変換を行う

ASCIIコードやEBCDICコードに変換して文字として読み取れるようにしたり、画像フォーマットで

JPEGやPICT、動画フォーマットでMPEGなどを表現するのがこの層の役割

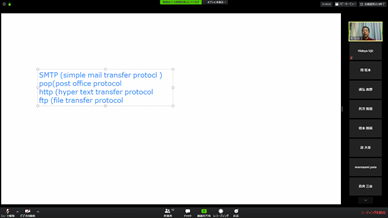

⑦レイヤ7:アプリケーション層

各アプリケーション(メールやWWWブラウザなど)に合わせて通信を行えるように定めている

簡単に言うとPCで動作しているソフトを思い浮かべればわかりやすいでしょうか

普段から使用している「メール」を例にした説明なので、とてもイメージしやすい内容でしたね。

こうして、ひとつひとつの仕組みを理解することで、大きなシステムの仕組みも理解できるようになっていきますので、焦らずコツコツと勉強していきましょう!

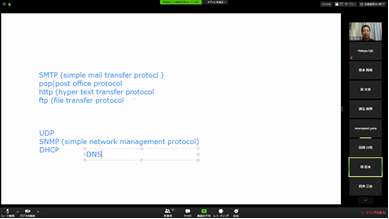

1-7.代表的なプロトコル(TCP、UDP、IP)

いよいよ最後のコンテンツ、代表的プロトコルについて解説です。

現在インターネットやイントラネットで標準的に使われるTCP/IPプロトコルは、今日のLANやインターネットを支えている重要な技術のひとつです。

ここで説明するプロトコルは、誰もが聞いたことのあるものばかりですが、意外と曖昧に覚えていたりしますので、ここでも具体例を交えての解説です。

①IP

データの小さな塊(=パケット)を基本単位として、そのパケットをホスト間で

交換するパケット交換プロトコル

②TCP

IPによるホスト間の伝送路を使って、信頼性のある通信路(コネクション)を実現するプロトコル

TCPの通信は、パケットを1つ受け取るごとに「受け取った」というパケットを送信側に送り返すのが

原則となっている

③UDP

IP ネットワーク上でデータを直接的な方法で送受信する

TCPとは違い、エラーリカバリサービスがほとんど用意されておらず、データ通信としての信頼性は

低いがその代わりに通信速度が速い

主にIP電話や動画のストリーミング配信といったリアルタイムな通信に使われる

これで、今回の講義は終了です。

受講生のみなさんいかがだったでしょうか、最後まで集中して聴けましたか?

関連知識も織り交ぜてのとても盛りだくさんな内容の講義でしたが、それでもまだ基礎の基礎です。しっかりと復習して次回に備えましょう。

その前に宿題がありますので、こちらも期限までに提出してくださいね。

今日はお疲れさまでした!!

2.次回予告

次回のテーマは「IPアドレス基礎」です。ITエンジニアなら誰もが知っている(はずの)「IPアドレス」ですが、果たしてあなたは正しく理解できていますか?ITエンジニアなら必須の知識、技術ですが、ここで躓く人が多いのも事実です。。。そんな「IPアドレス」を分かりやすく丁寧に解説していきますので、どんな講義になるのかは乞うご期待!!

3.受講者の声と評価

今回の参加人数9名、辛口の受講者アンケートでは、満足度が平均「91点」を獲得し、とても満足度の高い勉強会となり、受講者からは、「大変興味深く全く飽きのこない内容でした。」、「ずっとやりたかった勉強をさせてもらえた。」、「知っている内容も一部含まれていたが、再確認出来たという意味では良かった」、「普段聞き慣れた言葉でも意味がわからなかったので知ることができた」など、多くの評価を頂きました。

一方で、「私自身が内容理解に時間がかかりすぐに答えが出来なかったので、今日の講義内容を復習して次の講義に臨みたいと思います。」と自分の反省を記載している受講者の方もいらっしゃいました。

4.勉強会で伝えたい事

今回は「ネットワークとは」という基礎の基礎について勉強しましたが、いまやネットワークを使用しないシステムは皆無だと言ってもいいくらいのITの基礎知識であり、基礎技術です。今後どのような分野のエンジニアを目指すかは人それぞれですが、どの分野においても必ず必要になりますので、しっかりと身に着けてほしいと思います。

基礎を身に付ける事はとても地道な作業ですが、努力はいつか必ず成長に繋がります。「ITの技術は難しくて良く分からない…」などと諦めずに一緒に頑張ってみましょう。頑張る皆さんを全力でサポートしていきます!

一緒にプロフェッショナルを目指して頑張りましょう!!

本勉強会は、受講者からの質問や問い合わせにも手厚く対応しています。また、希望者には特別補講なども開催していますので、興味のある方は、ぜひ講師まで声を掛けてくださいね!!