18下期 ネットワーク基礎勉強会レポート Vol.2

1.今回のテーマと内容

今回のテーマは、「IPアドレス」です。ネットワークを学ぶ上で避けては通れないテーマですし、ネットワークエンジニアを目指さなくても必須の知識です。

今やコンピュータだけでなく、テレビや冷蔵庫もネットワークに繋がるIoT時代ですので、「IPアドレスという言葉を見た事も聞いた事がない」という方はいないでしょう。普段の業務でも使っているはずですし、資格取得の勉強の折にも、必ず目にしてきているはずです。

ですが、

①具体的にどういうものなのか?

②どういった特徴があるのか?

③どのように運用をするのか?

④効果的な活用法は何なのか?

実はエンジニアでもこれらの事を知らない方が意外と多いのです。「Network基礎の勉強会」ですからそんな方にもわかりやすく丁寧に説明していきます。では、「IPアドレス」の講義開始です!!

講義の進め方は、前回同様座学中心です。今回も専用の講義ノートを配って、そのノートに講義内容を記入していく方式で進めていきます。そして「講義中は、何度もみなさんに質問して、答える方を指名していく」というのも同じです。

今回も緊張感高めな講義の予感ですが、黙って座って聞いているだけではなく、復習しながら進めていく、指されることで集中して勉強していく工夫でもあるのです。

さあ、受講生のみなさん、気を引き締めてしっかりと勉強していきましょう。

では、早速、講義の様子を覗いてみましょう。

なお、今回も講義内容を事細かには記載できませんので、あしからず。

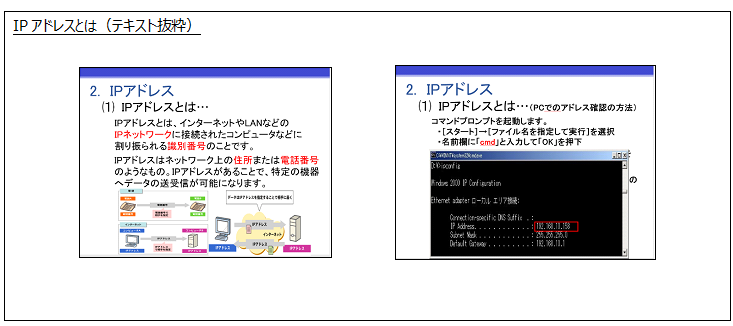

1-1.IPアドレスとは

IPアドレスとは、インターネットやLANなどのIPネットワークに接続されたコンピュータなどに割り振られる識別番号のことです。IPアドレスはネットワーク上の住所または電話番号のようなもの。IPアドレスがあることで、特定の機器へデータの送受信が可能になります。

前回の勉強会で、「ネットワークとは」を勉強しました。

今回はそのネットワークを実現する技術の1つであるIPアドレスの基礎を解説していきますと講師から。

受講生の表情もグッと引き締まって、良い緊張感です!

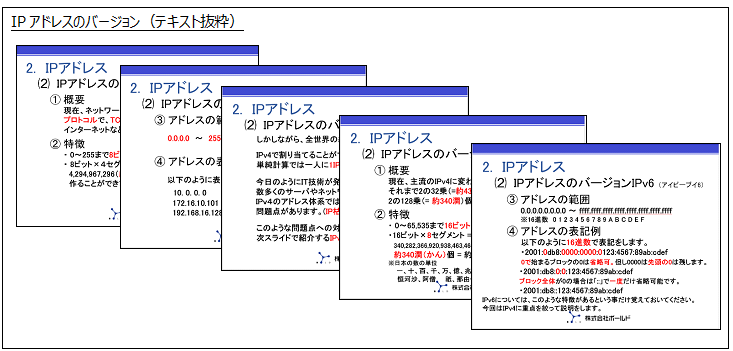

1-2.IPアドレスのバージョン(IPv4、IPv6)

IPアドレスのバージョンには、IPv4(アイピーブイ4)とIPv6(アイピーブイ6)があります。

講師から、IPv4とIPv6の概要、特徴、表記方法やなぜバージョンが2種類あるのかなどわかりやすく説明されます。もちろん、ここでも受講生を指名して説明した内容を繰り返しながら講義を進めていきます。

(1)IPv4

① 現在、ネットワークで標準的に使用されているプロトコルで、TCP/IPの基本機能としてインターネット

などで世界中広く用いられている。

② 0~255まで8ビットセグメントを4つ備え、4,294,967,296(約43億)通りの数字の組み合わせを作る

ことができる。

(2)IPv6

① 現在、主流のIPv4に変わるものとして、それまで2の32乗(=約43億)個であったIPアドレスが、

2の128乗(= 約340澗)個まで使える。

② 0~65,535まで16ビットセグメントを8つ備えている。

簡単なテストを行い、受講生の理解度を確認しながら進めています。

みなさんちゃんと専用の講義ノートに書き込んでいますので、急に指名されても慌てずにノートを見返しながらもしっかりと答えています!その調子です、いいですよ。

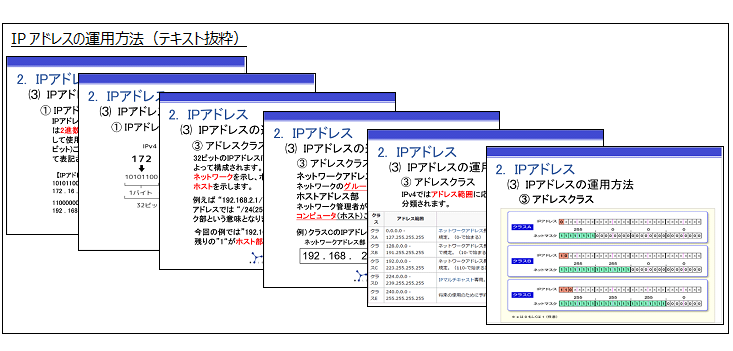

1-3.IPアドレスの運用方法

IPアドレスには2つのバージョンがあることを勉強しましたが、これからそのIPアドレスの表記や構造について勉強していきます。講師からも「IPアドレスを理解する上でとても大切な部分なので、集中して聴いてください、そして解らなかったら遠慮なく質問してください」と注意がありました。

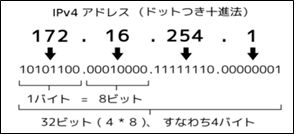

(1)IPアドレスの表記方法

① IPアドレス(IPv4の場合)は4バイト(32ビット)からなる数値で、実際には2進数(コンピュータ内部では

2進数で処理される)として使用されているが、分かりやすいように1バイト(8ビット)ごとに10進数に

変換して、「.」(ピリオド)で区切って表記される。現在、ネットワークで標準的に使用されている

プロトコルで、TCP/IPの基本機能としてインターネットなどで世界中広く用いられている。

② 上記のように4つに分けて表記するが、8ビットごとの塊をオクテットと言い、IPv4では4つのオクテット

があり、左から順に第1オクテット、第2オクテット、第3オクテット、第4オクテットと言う。

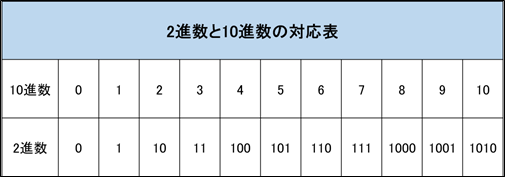

講師 :ここで「2進数」と「10進数」という言葉が出てきましたが、みなさん聞いたことがありますか?

受講生:??

講師 :私たちが日常で使用している数値は「10進数」ですが、コンピュータの内部では2進数を使用しています。IPアドレスも、もともとは2進数表記ですが、2進数は、「0」と「1」だけ表現するため、人にはわかりづらいです。そのために、日常使う10進数に変換しています。それが 「172.16.254.1」という、私たちが日頃良く目にする表記なのです。

受講生:なるほど!!

講師 :「2進数」は、「0」と「1」の2種類の数字を用いて全ての数を表現します。10進数では「0」から数えて「9」の次に位があがりますが、2進数では「1」の次に位があがります。

講師:ここで簡単な2進数の練習問題をします。

受講生:えぇ~

講師:「2進数」を日常の生活で使うことはありませんが、、コンピュータの世界では基礎の基礎です。

この「2進数」を正しく理解して身につけないとIPアドレスの理解は進みません。

講師からの厳しい言葉ですが、正にその通りなのです。

「2進数」、しっかりと勉強しましょう!

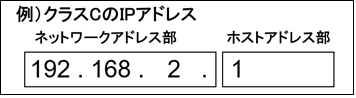

(2)アドレス・クラス

① 32ビットのIPアドレスは、ネットワーク部とホスト部の2つによって構成されます。ネットワーク部は、

各ホストが所属するネットワークを示し、ホスト部は、ネットワークに所属する各ホストを示します。

② ネットワーク部とは、ネットワークのグループに割り当てられるアドレスのこと。

③ ホスト部とは、ネットワーク管理者が各ネットワークグループ内のコンピュータ(ホスト)ごとに

割り当てられるアドレスのこと。

④ IPアドレスは、クラスAからクラスEの5つのアドレス・クラスに分類され、クラス毎にIPアドレスの

ネットワーク部とホスト部がどの部分に該当するのか定義されている。

⑤ ネットワークアドレス部分とホストアドレス部分の間仕切り位置を示すものを「サブネットマスク」

と言い、IPアドレスと同じく、32ビットで構成される。

「2進数」に「アドレス・クラス」、「ネットワーク部」に「ホスト部」、さらに「サブネットマスク」と急に難易度が上がってきました。ホワイドボードも使って、熱く解説する講師の話に受講生も真剣に聞き入ります。ここでも繰り返し受講生を指名して理解度を確認しながら、進めていきます。

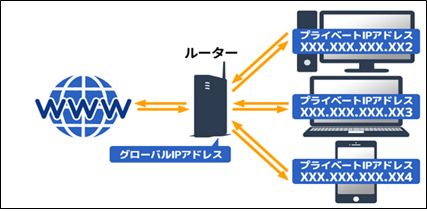

(2)アドレスの種類

① グローバルIPアドレスとは、インターネットに接続する機器が使用できるIPアドレスで、

インターネット上でIPアドレスが重複してはいけないため、グローバルIPアドレスは、

IPアドレスの管理団体が厳重に管理しています。

② プライベートIPアドレスとは、会社や家庭などの組織内(LAN内)で一意に割り当てられる

IPアドレスのことで、範囲内であれば自由に使用する事が出来ます。

③ プライベートIPアドレスは、アドレス・クラスごとに使用できる範囲が決まっています。

1-4.IPアドレスの使い方

今までの講義で、IPアドレスの構成など基本的なことは理解できました。

続いては、そのIPアドレスを使用する場面についての解説です。

(1)ネットワークアドレスとブロードキャストアドレス

ネットワークアドレスのグループはネットワークアドレス部とホストアドレス部に分ける事ができ、

後者はグループ内のコンピュータに割り当てられるアドレスだと説明しました。

しかし、このホストアドレス部にも割り当てることのできないアドレスが存在します。

それが、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスです。

① ネットワークアドレスとは、ネットワーク自体を表すアドレスのこと。

② ブロードキャストアドレスとは、そのネットワーク内の全てのホストにデータを送信するために

使われるアドレスのこと。

IPアドレスにはいろいろと決まり事が多いですね。さすがに受講生のみなさんも混乱気味のようです。。。

今は、講師の話を聞いて、しっかりとノートを取っておきましょう。あ、他の受講者が指されている時にも自分が指されたつもりになって、しっかりと聞いておきましょうね。(絶対に理解度が増しますし、記憶にも残りやすいですよ)

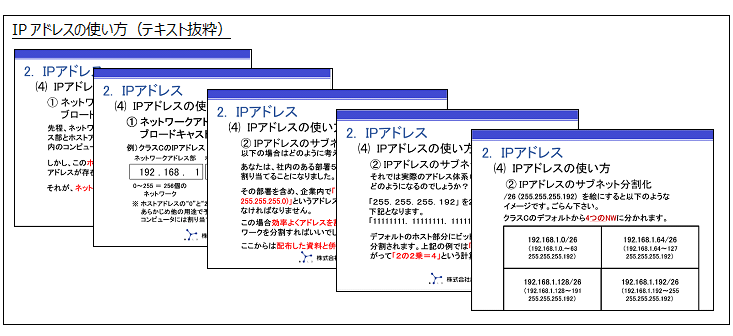

(2)IPアドレスのサブネット分割化

ここで問題です。

「あなたは、社内のある部署50人へIPアドレスを割り当てることになりました。

その部署を含め、企業内で「192.168.1.0/24(192.168.1.0 255.255.255.0)」というアドレスセグメントを

使って割り当てなければなりません。

この場合効率よくアドレスを割り当てるにはどうすうればよいでしょうか?」

講師:問題にあるように、/24(255.255.255.0)のネットワークでは、ホストアドレスを最大254台まで割り当てることが出来ます。しかし、50人しかいない部署に対して、254台も割り当てられるアドレスセグメントが必要でしょうか?

受講生:必要ないです、残りの約200台分が無駄になります。

講師:そうです。必要ないですね。では、どうしたらいいと思いますか?

受講生:??

講師:50台分を割り当てられるアドレスセグメントがあれば、残るアドレスは他の部署に割り当てて効率よく使えますよね。

受講生:そうですね。

講師:ここで「サブネット分割」という考え方を使います!

受講生:おぉ~!

講師:これから「サブネット分割」ついて説明しますので、しっかりと付いてきてください!

受講生:はい!!

さあ、今日の勉強会も終盤で大詰めです!

講師も乗ってきていますし、受講生もよく集中しています!

① サブネット分割とは、クラスごとのデフォルトのネットワークをさらに細かく分割して、より小さな

「サブネット」として取り扱うという手法(ネットワークアドレスとホストアドレスの境界を

ホストアドレス側にずらして、ネットワークアドレス部分を拡張する)のこと。

② サブネット分割を行うときは、下記のような早見表を利用すると良い。

③ サブネット分割しても全てホストに割り当てることは出来ません。

なぜなら、「ネットワークアドレス」「ブロードキャストアドレス」が存在するからです。

ここで、実際にサブネット分割の練習問題をやってみましょう!ということで用意されている問題に取り組んでいきます。すらすらと解いている人、講義ノートを見直しながら解いている人、問題とサブネット分割早見表を只じぃーっと見つめている人など様々ですが、みなさん真剣に取り組んでします。

問題を解く手が止まっている人には、講師からヒントが出したりとほったらかしにはしませんのでご安心を。

最後に答え合わせをして今日の勉強会は終了です。今日は練習問題が多めの講義でしたが、受講生のみなさんいかがだったでしょうか、最後まで集中して聴けましたか?

とても盛りだくさんな内容の講義でしたが、それでもまだ基礎の基礎です。しっかりと復習して次回に備えましょう。

その前に宿題がありますので、こちらも期限までに提出してくださいね。前回の宿題は全員期限までに提出して、しかもみなさんかなり良い成績だったとのこと!

さらに追加の課題にも取り組んだ受講生もいて、熱心で講師としてもうれしいですね。

2.次回予告

次回は、総まとめの復習と検定試験になります。

前回、今回の内容をしっかりと復習して、全員合格するように頑張りましょう!!

合格者には、認定書も交付されますよ!!

3.受講者の声と評価

今回の参加人数17名、辛口の受講者アンケートでは、満足度が平均「93点」を獲得し、とても満足度の高い勉強会となり、受講者からは、「記入式のテキストを使った講義で小テストなどとても勉強になりました。」、「講義と問題が交互になっていて、理解を深めることが出来ました。」、「受講者側に質問しながら進めていくので、自分がどこまで覚えているか、またあやふやな知識はどこか判断つきやすくて良かった。」など、多くの評価を頂きました。

また、受講者の中には、「基本情報技術者試験の合格のために活かします。」、「現場でも活用できるよう知識を広げていきたいです。」というような前向きな声も届いております。

今回もまた、講義後に講師へ質問する熱心な受講生の姿も見られました。

4.勉強会で伝えたい事

今回は「IPアドレス」の基礎の基礎について勉強しました。

「IPアドレス」はそれ自体も多くのことを理解していかなければなりませんが、「2進数」などコンピュータの基礎の基礎についてもしっかりと身に付いていないと難しい部分があります。前回の繰り返しになりますが、いまやネットワークを使用しないシステムは皆無だと言ってもいいくらいのITの基礎知識であり、基礎技術です。今後どのような分野のエンジニアを目指すかは人それぞれですが、どの分野においても必ず必要になりますので、しっかりと身に着けてほしいと思います。

基礎を身に付ける事はとても地道な作業ですが、努力はいつか必ず成長に繋がります。「ITの技術は難しくて良く分からない…」などと諦めずに一緒に頑張ってみましょう。頑張る皆さんを全力でサポートしていきます!

一緒にプロフェッショナルを目指して頑張りましょう!!

本勉強会は、受講者からの質問や問い合わせにも手厚く対応しています。また、希望者には特別補講なども開催していますので、興味のある方は、ぜひ講師まで声を掛けてくださいね!!