SIer(エスアイヤー)とは?意味や仕事内容、役割、種類などわかりやすく解説

Sier(エスアイヤー)という言葉が一般的なビジネスシーンで使われるようになって10年程度でしょうか。

学生の就職希望ランキングでも上位にランクインするようなことにもなり、IT業界以外にも浸透しつつあります。

とは言え、まだまだ実は意味がよく分からないとか、堂々と使うには躊躇があるとか、他の似た単語と区別しにくいとか、詳細に理解できない!という方も多いのではないでしょうか。

今回は、業界外の方にもっと単純明快にSIerがどういうものかを、簡単な言葉だけを使って説明できないか?という依頼に応える形で投稿します。

一部、業界の方がお読みになると「乱暴だ!」とお叱りを受ける表現もあるかも知れませんが、チャレンジという気持ちで書いてみます。

1.SIer(エスアイヤー)とは何か

SIerとはシステムインテグレーター(System Integrator)のことで、社内の複数あるシステムを「統合・融合」(インテグレーション)してくれる企業のことです。発音はエスアイヤーと読みますが、これは和製英語であり海外では通用しません。

厳密な意味では、システムを統合・融合して効率化することですが、実際のSIerは既にあるものを統合・融合するだけでなく、一から全部を作ってくれ、それらを融合させ、運用までしてくれます。

SIerはまさにシステム開発にまつわる全ての業務を引き受ける企業群で、日本の場合、多くの大手企業が自社のシステムを自前で開発せずにSIerに委託しているのが実情です。(先進国では珍しいです)

1-1.SIerのお仕事

SIerがやるお仕事はシステム関係の全てのこと、と言ってよいくらい広範です。

ある時にはクライアントのニーズに応じて巨大なシステムを一から構築しますし、ある時はそれほど大きくないシステムの改修をやってくれますし、あるシーンでは、自前では作らず市販にあるパッケージソフトをもってきてカスタマイズしてくれたり、既存のシステムの運用だけをやってくれていたり、あまりにも何でもやってくれるので、逆に業界外の方には分かりにくいのです。

日本の大手企業が、本来は自社で大規模な情報システム部を持ち、エンジニアを雇用し、育成し、自社でシステムを開発し、自社でシステムを運用しなければならないところ、そのほぼ全てを丸投げできる相手がSIerです。だと言えば少しはイメージがわくでしょうか?

顧客と一緒になって大規模なシステム全般の企画や要件定義から入り、経験値などによる知見から適切なアドバイスと企画を起こし、全ての領域において責任を持ち、一部は自社で製造し、一部は既存のパッケージなどを導入し、どのメーカーの機器が最適かを選んで提案し、全てのネットワークまで含めてシステムの完成まで全責任を負ってくれます。

また出来あがったシステムの保守・運用までやってくれるのがSIerです。まだそれでは分かりにくい!という方のために、SIerが創ってくれるシステム領域を書き出していきます。

1-2.創ってくれるシステムの範囲

まずはSIerが「何を」創ってくれるのかの視点で分解してみましょう。

一般的な大手企業に必要となるシステム領域を具体的に挙げて説明していきます。

1-2-1.人事データベースを創ってくれる

どんな業種でも良いので大手企業をイメージしてください。

社員数も5000人とか10,000人などになっており数えきれないくらいの部署があります。

社内を円滑に回すためには様々なシステムが必要になります。

人事には社員のデータベースが必要ですし、その人事データベースはリアルタイムで入力と同時に更新されねばなりませんし、そのデータを各部門の責任者などがその役職ごとの権限に応じて「見てよい個所だけ」閲覧できねばいけません。

また、その人事データと連携して給与を計算したり、人事評価を蓄積したり、組織構成案まで出してくれるシステムもあります。(参考までに、このあたりの領域をHR領域と呼びます)

1-2-2.営業データベースも創ってくれる

営業部には顧客に関する様々な情報が必要です。顧客名や担当者名はもちろんのこと、連絡先や過去の連絡履歴、取引履歴など様々なデータが蓄積されねばなりません。

沢山の商品とそれぞれの営業部がある場合には、当然にして他部署の取引なども閲覧できねばなりませんしリアルタイムで更新されねばなりません。

その他部署の動きなどを見て別の部門が新たな商品などを売り込むための企画書などが自動で出せるようになりますし、次にどのような顧客群にアプローチすべきかまで提案してくれたりするシステムもあります(参考までに、このあたりの領域をCRM領域と呼びます)

1-2-3.営業が使うツールなども創ってくれる

データだけあっても営業はなかなか上手くいきません。

お客様の先でノートPCやタブレットで自社の商品を効果的に説明する必要があります。

そのデバイス(機器)の選定から、その画面でどんな情報をどんな形で見せるのかも提案しシステムにしてくれますし、見積りというボタンさえ押せば社内のデータベースと連動して最適な見積り書を1秒で創ってくれたりもします。(参考までに、このあたりの領域をSFA領域と呼びます)

1-2-4.在庫管理や生産管理システムも創ってくれる

メーカーであれば、工場における生産性の管理や、生産素材管理・完成在庫管理など、材料仕入れから加工の工程を経て完成品となり在庫として管理され出荷されていくという一連の工程も、社会情勢や相場、営業状況などを睨みながらリアルタイムで管理する必要があります。そのようなシステムももちろん創ってくれます

1-2-5.業務管理から請求・支払システム。延いては会計システムまで創ってくれる

仕入れ元への発注と納品管理、そして支払い。

流通業者への計数管理と支払い。売上処理と請求書の発行などを連動させ管理し、業務処理を極めて簡易化するシステムなどももちろん可能です。

更に売上処理と売掛金の入金消し込みまで、全てを一元化した上で会計システムにまで連携してくれます。

1-2-6.それら全てを包括した一大システムも創ってくれる

上述の全て(更に解説していない周辺のシステムも含め)を統合し、ひとつの巨大なシステムとして包括的に創ることも可能です。※大手企業の場合、包括的に創ることが圧倒的に多いです。

人事・営業・生産・流通・会計などまでを統合し連携したシステムのことをERP(統合型ERP)と呼び、多くの企業で導入されています。

1-2-7.エンドユーザー(大手企業にとっての顧客)向けのシステムも創ってくれる

ここまではあくまで大手企業内のつまり社内向けシステムばかりを列挙しましたが、実際には企業内のことよりも顧客向けのシステムこそが業績直結で重要です。

BtoCの企業であればホームページなどはもちろんのこと、店舗に行かずともネットで売買を完結してもらえるECサイトとそれと連動する流通システム、またはweb上でユーザーが完結して利用できるサービス(銀行のオンラインバンキングシステムなど)も全て創ってくれますし、ユーザー向けにスマホ専用サイトやアプリケーションももちろん創れます。

1-2-8.更に全てを繋いでくれる

これだけの広範なシステムを潤滑に機能させるためには、本社内の各部署・全社員のPCをつなぐだけでなく全国の支店、工場、物流センターなどまで全てが繋がっていないとシステムとして稼働しません。

SIerはシステムを創るだけでなく、それらを繋いで機能させるネットワークの選定やサーバーの構築やデータセンターの設置まで全てを提案し、繋いでくれます。

1-3.担ってくれる役割の範囲

次にそれぞれのシステムにおいてどの工程を担ってくれるかですが、こちらも非常に広範で、結論から言えば全行程(企画、要件定義、設計、開発、運用・保守)を受けてくれます。

1-3-1.最初の企画案から要件定義をしてくれる

顧客企業内にシステムにまつわる「企画」が持ちあがったとしましょう。

もうその段階でSIerを呼べば、充分な知見を伴わせながら一緒になって仕様を決めていってくれます。

よほど大きな情報システム部を構えている顧客でない限り、顧客は「こういうシステムがあると便利なんだよね」というざっくりとした希望だけを持っており、その曖昧な構想のひとつひとつを丁寧にヒアリングし、システムとして構築しうる可能性をさぐりながら(かつ全体の予算感におさめながら)、こういうシステムを創れば希望が叶いますよという具体的な提案をしてくれます。

この工程を「要件定義」と言います。顧客のニーズの詳細に合わせ、全てを創る場合と、一部を創って一部は既存にあるシステムやアプリケーションを買ってきて組み合わせようとか、そういう調整も全て提案してくれます。

1-3-2.設計してくれる

要件が定義され、予算が承認されるとどのようなシステムとするべきかの基本設計が始まります。そして、およその基本設計がされたあと、領域ごとのきめ細かな詳細設計が進みます。ここも全部SIerがやってくれます。

1-3-3.実際に創ってくれる

詳細設計が終わると、いよいよシステムの開発(構築)に入ります。具体的にプログラミングし、システムとして機能するように創り上げる工程です。一般的な方が想像する「システム開発」というのはこの工程です。SIerのエンジニアたちが、まさに総出で構築してくれます。

1-3-4.運用も保守もしてくれる

いきなり立派なシステムが出来上がっても、社内の人々が誰も使えないのではシステムの価値はゼロです。なので、ITリテラシーがそれほど高くない人も含めて、全社員がシステムを容易に利用できるようにサポートしてくれます。

システムが正常に稼働しているかどうかの監視から、より利用しやすくなるような運用、システムが常に正常に機能するための保守・メンテナンスまで頼めばそこも全部やってくれます。

1-4.担ってくれる業界の範囲

中堅・小規模のSIerには得意・不得意があり、限られた一部の産業特化していることもありますが、大手のSIerの場合、引き受けられない業種もほぼありません。官公庁から全産業までそこにシステムが必要となる限り、全ての業種においてシステムの引き受けが可能です。

1-5.結局なんでもやってくれる

以上のことから分かるように、SIerは領域的にもほぼ全ての領域におけるシステムを手掛けることが出来、また要件定義から設計・構築・保守・運用まで全てのフェーズを引き受けてくれます。

その全部を頼んでも良いし、自分たちの都合の良いところだけを部分的に頼むこともできます。

そして、受けられない業種もほぼなく、日本にある全産業のシステムの全てをどこからどこまででも好きなように、希望どおりに引き受けてくれるのがSIerなのです。

本来ならば各企業が、自社のためのシステムと顧客のためのシステムを全て自前でやらねばなりません。

エンジニアの人数も膨大に必要で、その育成にも莫大な時間とコストが掛かります。SIerに全てを頼む場合、情報システム部には極端な話、数人のエンジニアさえいれば大手企業の全てが円滑に回ったりもします。

SIerってこうやってまとめると、すごく便利ですね。笑

2.SIerにまつわる語句の意味や読み方など

そもそもSIerってなんて読むの?という初歩的な疑問から、なんでシステムインテグレーターではなくSIer(エスアイヤー)なのか、時々会話にエスアイって出てくるけど同じ意味?などなど、複雑に絡まり合っている語句を初心者向けに分類し解説します。

2-1.SIerの意味

SIerというのはSIという語句に「~する人」という意味の接尾辞「-er」をつけた和製英語です。

develop(開発)する企業だからdeveloper(デベロッパー)、supply(供給)する企業だからsupplier(サプライヤー)、SIする企業だからSIer(エスアイヤー)という訳です。では、そもそものSIとは何かという話です。

SIとはシステムインテグレーション(System Integration)のことです。

部門などを超え、横断的にパソコンとソフトウェアとネットワークなどを連携させ一体化することで、利便性を向上させたり、効率性を飛躍させたり、新たなサービスを生み出したりするシステムを作ることを指します。

その全体像を定義・設計し、開発・構築する。そして出来あがったものを運用し、保守・管理する。その行程すべてをまとめてSIと呼びます。規模の小さなちょっとしたSIから、社会全般に影響を及ぼすような大規模なSIまで大小さまざまなものがあります。

SIとはシステムインテグレーションの詳細は「SI(システムインテグレーション)とは?SIの現状やSierとの違い、具体的な事例を解説」をご覧ください。

2-2.SIerは和製英語

システムインテグレーション(System Integration:SI )を行う事業者は、本来であれば英語ではシステムインテグレーター(Systems Integrator)と呼ぶべきですが、日本ではSIに直接接尾辞-erをつけてSIer(エスアイヤー)と呼ばれることが主流になりました。

当然にして和製英語であり、海外では意味が通用しません。

しかも、少しややこしいのがSIerのことをエスアイヤーと呼ばずエスアイと略すことも多くなっています。これも、初心者の人にとっては会話の流れがわかりにくくなる一因にもなっています。

簡単に言葉の定義をまとめると以下のようになっています。一度理解できると簡単なことですので、ご確認ください。

2-3.音の似ているSIer周辺の語句解説

① エスアイ…System Integration:SI :システムインテグレーションのこと

② システムインテグレーター…Systems Integrator(英語)

③ エスアイヤー…SIerと表記(和製英語、海外では通用しない)、②と本来は同じ意味。

④ エスアイ…エスアイヤーを言いやすく略したもの。(①と同じなのでややこしい)

⑤ エスイー…System Engineer(システムエンジニア)のことでシステムを創る「人」のことです

⑥ エス・イー・エス…System Engineeing Service(システムエンジニアリングサービス)のことで、大手SIerに中堅中小の同業他社からエンジニアが派遣される際の契約形態のひとつ

3.SIerの歴史と課題

次にSIerが生まれた時代背景と経緯、そしてSIerの「功罪」、今後の課題などをまとめます。

3-1.SIerの歴史

世界的にIT化が加速した90年代に日本はバブル経済崩壊後の大不況期にありました。

大手といえども赤字企業が続出し、厳しい経営環境の中、今後どうなっていくか分からないIT領域に対して、大きな投資や人員配置を行うことが難しい環境にありました。

そこで半ば政府主導のような形でSIerが誕生します。

多くの大手企業のSIを集約的SIerが請け負うことでリソース不足を賄い、何とか日本全体のIT化を支えました。

2000年ごろまではまだ多くの大手企業が、自前でシステムを設計・構築し運用することにチャレンジしていました。

しかしその後、今度はITバブルの崩壊もあり、IT投資と教育に対する姿勢を重くしたことで、各社が自社が情報システム部門を既存のSIerに売却し、NTTデータや日立製作所グループ、富士通、NECなどのメガSIerが誕生しました。

日本だけが不況な状況下で、大手企業各社がそれぞれ自社のためだけに育成・開発をやっているのでは世界の最先端と闘えないこと、また、好不況の波、繁閑の差に応じた人員計画が難しいことなどから、SIerへの集約が是とされ、ますます業界の収斂が進み現在に至っています。

ちなみに日本以外のIT先進国では、各大手企業に巨大な情報システム部があり、ほぼすべての自社SIを自前で賄っていて、システムインテグレーターには一部機能や一部開発を委託するスタイルが主流で、多くの大手企業がSIerに丸投げしている日本のスタイルは稀有な現象です。

※SIerの歴史や成り立ち、ランキング等の詳細がご覧になりたい方はこちら

関連記事

3-2.SIerの功罪

日本が何とか世界のIT化の波に追いついて行けたのはSIerに集約したからとも言えます。

この30年を振り返ったとき、日本のIT化におけるSIerが果たした役割は極めて大きかったのは間違いありません。

しかし一方で、世界でも珍しいSIer集約化現象は深い課題を2つ残しました。

3-2-1.SIerが作り出す多重構造

数に限りのあるSIerにほぼ全ての大手企業のシステムインテグレーションが発注されることになりますので、深刻なエンジニア不足を招きました。

各企業が丁寧に自社の社員を採用して教育していくのならば負荷も分散し、会社からの命であればとエンジニアを志望する人の数も増えたと思われるのですが、限られたSIerが採用して育成するペースではすべての企業のシステムを完結させるには程遠い供給とならざるを得ません。

そこで、SIerの社員は上流工程と呼ばれる要件定義や基本設計というプロジェクトマネジメントに特化させ複数の案件を兼任せざるを得ず、実際の開発・構築業務は協力会社からエンジニアを必死に集めてプロジェクトを成り立たせるという構図が出来上がりました。

そもそも国家のIT教育やエンジニア育成助成などが遅れている日本においての話なので、まさに日本のエンジニア総動員でも足りないレベルの話で、協力会社もまた自社のエンジニアでは数が足りず、他の会社、また他の会社と要員を探していくうちに、四層、五層の契約構造が生まれ、ひどい場合には7次請けという企業まで存在する多重構造が出来上がってしまいました。

中間マージンが膨らみ、顧客である大手企業の高コスト体質と、末端で働くエンジニアの待遇不良を同時に発生させました。

多重構造の商流の中でエンジニアを派遣する契約にSES契約があり、数千ともいわれるSES企業から集められたエンジニア集団で日本のITは成り立っているのです。

関連記事

3-2-2.技術革新の遅れ

もうひとつの課題は、多数の大手企業から発注が繰り返されるため、SIerが提供する技術が画一的・汎用的にならざるを得ず、革新性が奪われたことです。

もし欧米のように大手企業の各社が自社のためだけに開発をしていれば、自社に特化したサービスやシステムを究極まで磨き上げるべきところ、SIerへの受発注においては革新性よりも効率性や生産性が優先され最先端の技術開発で一歩遅れを取りました。

米国発のGAFAなどと比べ、日本企業が提供するサービスのUIやUXが全般的に劣っていることの遠因にもなっていると言われています。

3-3.エンジニアが不足し続ける日本

IT化が本格化して早30年。日本のエンジニアは不足し続けています。

それは国家戦略の出遅れもありますし、不況期にIT化が進んだという不運な側面もあります。

ただ、このようにするしか乗り越えられない環境の中で出来たSIerと、それに伴って派生した数千ともいわれるSES企業の「在り方」に問題があったとも言えます。

3-3-1.サラリーマン的でかつブラックな環境

SIerやSES企業にいるエンジニアは野心的・冒険的な人よりも、サラリーマン的な人が多いです(全てがそうではありませんが)。

また、SIerで沢山のプロジェクトを兼任してかなり残業だらけになって炎上している人が多いことや、納期近くになると労働時間が長くなりがちなこと、SIerに常駐するSES企業のエンジニアも同様に稼働が高く、かつ会社がプロジェクトに送りこんだあと何の教育もせずにほったらかしにするような企業も散見され、ひとくくりにITはブラックな業界だと揶揄されることも多いのが実情です。

3-3-2.就きたい職業ランキングでなかなか上位に来ない

他の先進国と比べ(発展途上国と比べてなお)日本は若年層へのIT教育がかなり立ち遅れていることもあり、そもそも職業としての魅力に触れる機会が極端に少なく、かつ前項のような環境の問題もあって「ITエンジニアになりたい!」と思っている学生が少ないです。

人気職種ランキングでもなかなか上位にならない日々が続いていました。

市場が拡大し続けるのに対し、若年層への喚起も教育も遅れており、かつ中高年のエンジニアの退職数も増え、定年を待たずに業界から追い出される人も多数いて、今後、大卒人口は益々減っていく、そういう国家フェイズですのでエンジニアの需給はますます逼迫していきます。経済産業省の統計では2030年には最大80万人のエンジニアが不足すると言われています。

関連記事

4.SIerの種類と売上ランキング

SIerにはその成り立ちや背景によって、4つの種類があります。

4-1.メーカー系SIer

SIに欠かせないコンピュータを製造していた企業群が、ハードを製造するだけでなくその時代の波に乗ってSIerとなっていったのは自然な流れです。

多くの企業がSIerとなりましたが、中でも日立製作所グループ、日本電気(NEC)グループ、富士通グループが3強とも言うべきグループで、数多くの子会社や関連会社を抱えて一大グループとなっています。

そのほかにも、キャノンマーケティングジャパンや日本ユニシス等が非常に規模の大きなメーカー系SIerです。

メーカー系Sierの詳細は「メーカー系SIerとは?メーカー系SIerの特徴や他のSierとの違いを解説」をご覧ください。

4-2.ユーザー系SIer

通信や金融や商社など、他の業界に先駆けて大規模システム開発が急務となった企業群が、自社の情報システム部門を独立させ、追って他社のSIをも引き受けることでSIer化していったのがユーザー系と呼ばれるSIerです。

NTTデータ、伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)、三菱UFJインフォメーションテクノロジー、SCSK、日鉄ソリューションズなどがそれに当たります。

親会社の大規模な発注を受け、安定的な収益とその経験値を積むことで次第に外部の企業からも受注するようになっていったSIerです。

ユーザー系Sierの詳細は「ユーザー系とは?そのメリット・デメリットをわかりやすく解説!」をご覧ください。

4-3.独立系SIer

メーカーでもなく、親会社からのスピンアウトでもなく、純粋にSIを専業として発展してきたSIerです。

大塚商会、TISインテックグループ、トランスコスモス、富士ソフト、オービック、DTSなどがそれに当たります。

SIの波が押し寄せる以前は、複写機事業や計算センターやソフト開発など比較的ITに近しい領域でアウトソーサーとして活躍しており、時代の流れとともにSIerとなっていった企業が多いです。

独立系Sierの詳細は「独立系SIerとは?独立系SIerの2つの特徴と転職に向けて知っておくべきこと」をご覧ください。

4-4.コンサル・シンクタンク系SIer

もともとはコンサルティングやシンクタンクとしてのリサーチなどが本業だったものの、何をコンサルしても、何を研究しても、結果として提案するソリューションがITばかりになってきたため、コンサルティングするのみに留まらず、自らシステムインテグレーションも担うようになり、今では祖業よりもSIerとしての売上が大きくなったような企業です。代表的なのが、アクセンチュア、野村総研(NRI)などです。

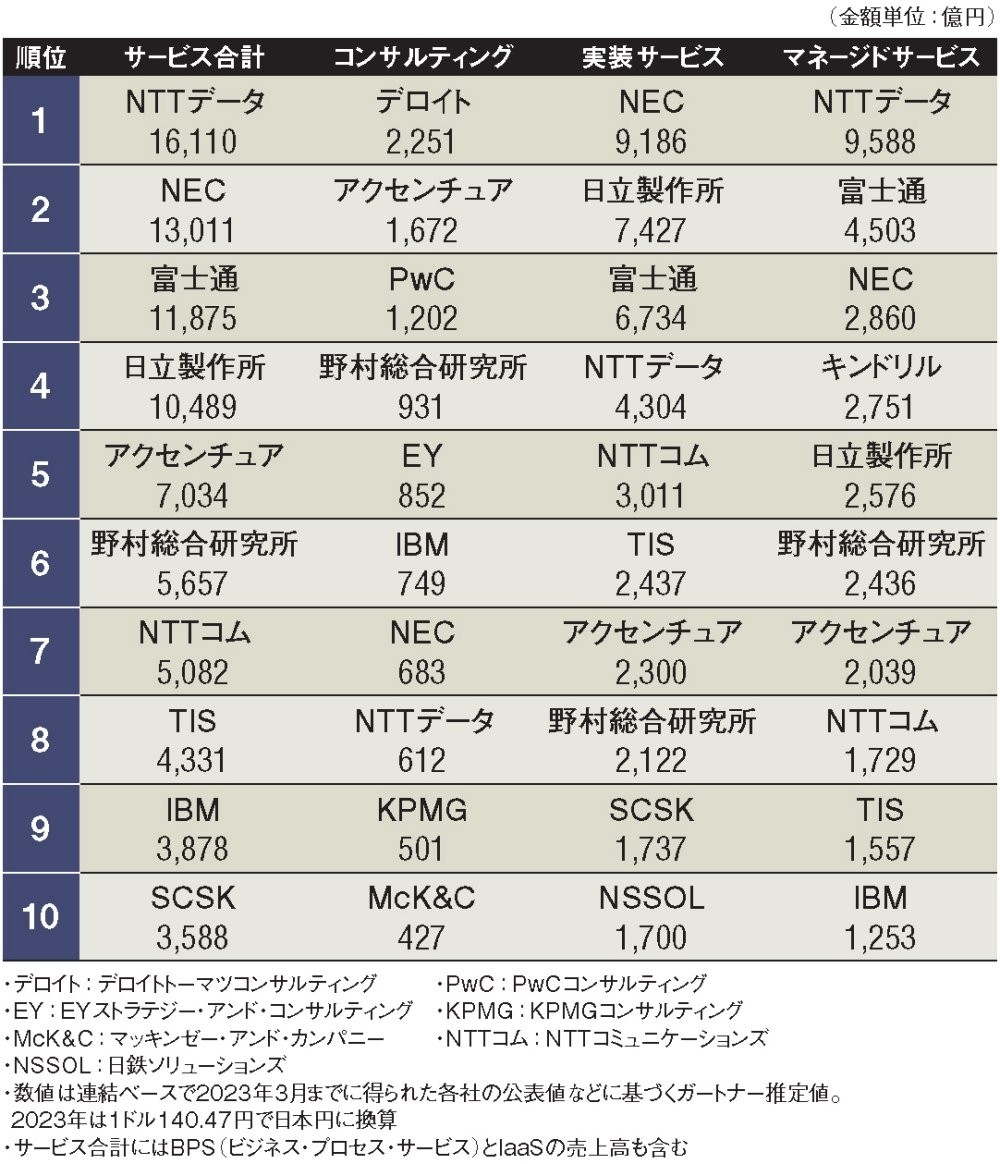

4-5.国内大手SIerの売上ランキング(調べ:米国ガートナー、出典:日経クロステック)

SIの歴史とSIerの種類がざっくり分かってきたところで、日本のSIerの売上ランキングを見てみましょう。

近年は10位以内にも順位の変動が多くあります。

それは次の5章に示す今後のSI業界を見据えて各社が大きく経営戦略の舵を切り始めたからという背景もあります。

とは言え、1位~4位は業界ビッグ4のNTTデータ、NEC、富士通、日立製作所です。5位・6位をコンサルのアクセンチュア、シンクタンクの野村総研、独立系のTISが8位に、ユーザ系からはSCSKが10位にラインクインしています。

5.SIerの今後

SIerはいま曲がり角というか、大きな分岐点を迎えつつあります。

5-1.大クライアントがシステム内製化の動き

永らく日本の大企業のIT化のほぼ全てを担ってきたSIerですが、いま各大企業の趨勢としては、社内のDXを機にシステムの内製化を図ろうとしている企業が増えています。

SIerがあったからこそグローバルで致命的な遅れを取らなかった半面、コストは高く機動的でないという側面は否めず、システムの独自性も含めて何とか内製化できないかという動きです。

とはいえ、1日も停めることのできない巨大な基幹システムを完全に内製するには10年単位での年月がかかります。

また、昨今のエンジニアの需給がかなりひっ迫していることからもAIなどを駆使して必要人員を減らさないと、途中で頓挫しかねない状況です。

クライアント側の大手企業にとっても、受けるSIer側にとっても、これから2035年までの10年間が今後の50年間を占う大きな分水嶺となりそうです。

5-2.SIerの存在意義

金額が高い、納期が遅い、SESの多重構造を作った張本人、下請けに丸投げで中抜きだけ、中にいるエンジニアも上流ばかりで一流のエンジニアになりにくい、などなど…Sierに関するコメントはネガティブなものが多いです。

しかし、少なくとも日本においてはSIerの存在意義はまだまだ大きいです。

それは歴史のところでもお話しましたが、超巨大な基幹システムを責任をもって作り上げ、一度も停めることなく運用したことがある企業が、そもそも国内にはSIerくらいしかいないのです。

つい先日も、とある官公庁の基幹システムを落札した「SIerではない企業」が、やってもやっても正常化せず、一度は鞍替えした省庁がとあるSIerに、頭を下げてやはりSIerでないと出来ない!と嘆いて再発注したという話もありました。

最後の最後までどれだけ予算が限られようが、どれだけ非効率になっていようがどれだけ薄利となろうとも、一度受けたものは必ず期日に納品するという姿勢と経験値をもっているのが日本ではSIerだけなのです。

また、SIerの中でも世界の最先端をキャッチアップすべく研究部門が多数立ち上がってきていますし、労働環境も途半ばとは言え改善傾向です。SES企業も零細企業が多い中でも、なんとかエンジニアに教養教育や人間力教育を徹底することで65歳の定年までIT業界の最前線で活躍できるよう本気で活動する企業も出始めました。

6.終わりに

電気の100年が終わり、ITの100年はまだ端緒についたばかりです。

需給が逼迫していることも含め、エンジニアの存在価値や市場価値は高止まりしていますし、本気でプロフェッショナルを目指している人なら、目指せなくもない環境も整い始めています。

多くの優秀なITエンジニアが輩出されることで、日本が21世紀をITで世界と渡りあって発展できるような国になることを切に願っています。

コメント